Ausgabe #165 | 2. März 2023

Demokratie, nein danke!

Eigentlich ein fürchterlicher Titel. Und der erste Newsletter, dessen Titel nicht von mir ist.

Das Team der School of Participation hat ihn sich ausgedacht. Um Interesse für eine Veranstaltung zu wecken, zu der es mich als Keynote-Speaker eingeladen hatte.

Der Titel soll darauf hinweisen, dass es nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die mit Demokratie nicht mehr viel anfangen können.

In der Einladung schrieben die Veranstalter*innen:

„Protestler und Radikale bekommen sehr viel Aufmerksamkeit und Presse. Sind die größere Gefahr für eine demokratische Gesellschaft nicht viel mehr die, die schon resigniert haben und sich gar nicht mehr interessieren?“

Ja. Wer ist die größere Gefahr?

Sind es die Gegner*innen? Die Reichsbürger*innen? Rechtsradikale? Nazis innerhalb und außerhalb der AfD? Kräfte, die die Demokratie abschaffen wollen?

Oder sind es die Menschen, die ehrenwerte Ziele umsetzen wollen, aber die Geduld mit den demokratischen Akteur*innen verloren haben? Die Menschen der Last Letzten Generation, die mit Tomatensoße argumentieren und Bürgermeister*innen erpressen?

Sind es jene, die sich so wenig für die Demokratie interessieren, dass sie nicht einmal mehr wählen gehen? Die Gleichgültigen?

Oder sind es die Politiker*innen, die gelernt haben, wie man Macht erringt, Gegner*innen zerstört, Wähler*innen täuscht, Wahlkämpfe gewinnt und dabei so kaltschnäuzig geworden sind, dass sie Demokratie nur noch als Machtarithmetik praktizieren?

Vielleicht aber auch die Medien, die Konflikt für Berichterstattung brauchen, Konsens aber als zu langweilig empfinden? Die Urängste bedienen, unbequeme Wahrheiten verschweigen und in ihren Talkshows und anderen Formate ständig eine False Balance benötigen, um Empörungspotential zu erzeugen?

Möglicherweise sind es aber auch die Strippenzieher*innen und Lobbyist*innen der Wirtschaft, die an demokratischen Prozessen vorbei ihre Interessen durchsetzen und vom Staat keine Demokratie erwarten, sondern Willfährigkeit?

Ja. Wer ist die größere Gefahr?

Kommen wir weiter, wenn wir so denken, so Ursachenforschung betreiben?

Was bringt es uns, wenn wir die „größte Gefahr“ lokalisieren? Wollen wir die entsprechende Akteursgruppe politisch eliminieren? Ihr demokratische Mitwirkungsrechte absprechen? Sie umerziehen?

Immer wieder erleben wir auf einschlägigen Panels dieselben Debatten:

Demokrat*innen denken darüber nach, wie man Demokratie stärkt, indem man bestimmte Gruppen bekämpft – oft indem man ihre demokratischen Rechte beschneidet.

MmhMir schwant:. Da könnte ein Denkfehler vorliegen.

Versuchen wir einfach mal, die Sache aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Stellen wir einmal folgende Hypothese auf:

Die größte Gefahr für die Demokratie ist – zu wenig Demokratie.

Kann es sein, dass viele Menschen vor allem deshalb mit der Demokratie nichts anfangen können, weil wir ihnen keine anbieten?

Das würde bedeuten, all die aufgezählten Gefahren sind gar keine Gefahren, sondern Gelegenheiten. Oder Herausforderungen. Oder Impulse zur Reflektion.

Vor allem zu der Reflexion darüber, was eigentlich Demokratie ist, was sie ausmacht, was sie attraktiv macht und was Menschen zu Demokrat*innen macht oder eben nicht.

Dabei sollten wir einem Denkfehler nicht unterliegen: Wir definieren Demokratie als Menschenrecht. Das heißt aber nicht, dass sie allen Menschen angeboren ist. Wir dürfen nicht dem Glauben erliegen, Menschen würden als Demokrat*innen geboren, und alle, die dann irgendwann keine mehr sind, wären irgendwie dysfunktional.

Demokratie ist eine Einstellung und eine Kulturtechnik. Beides ist keine Frage der Gene, sondern der kulturellen Aneignung., Mmanche würden es Bildung nennen, andere Training. Wie aber auch immer:

Demokratie braucht vor allem eines: Demokrat*innen.

Und die entstehen nicht von alleine, nicht verlässlich, nicht automatisch, aber auch nicht zufällig.

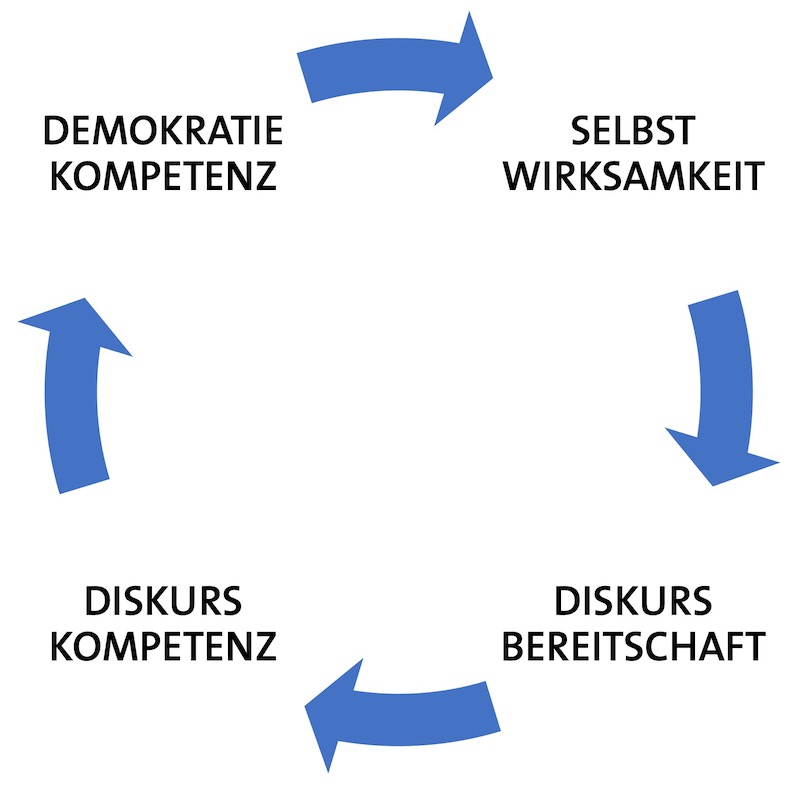

Demokratische Einstellung hat etwas mit drei Dingen zu tun. Mit Kompetenz, mit Bereitschaft und mit Wirksamkeit.

Und als Demokratiefans, Demokratieforscherinnen, Demokratieförderer, Demokratiedesignerinnen oder , Demokratiebildner sollten wir uns Kompetenz, Bereitschaft und Wirksamkeit einmal genauer anschauen, insbesondere deren Beziehungen, Kausalitäten und Wechselwirkungen.

Es gibt da ein recht übersichtliches Modell, das ich auch gestern in den Mittelpunkt meines Vortrages im Rahmen der eingangs thematisierten Veranstaltung der School of Participation stellte:

Wir beginnen mit der Wirksamkeit.

Demokrat*in wird man nicht, weil man die Funktion des Bundestages und das deutsche Wahlrecht in der Schulklausur unfallfrei beschreiben kann.

Sondern, indem man sie erlebt.

Ihr Wesen. Und das lautet: Ich bin kein Untertan, sondern ein Mensch, der ganz wesentlich über sein eigenes Leben als Teil einer sozialen Gruppe bestimmen kann.

Wir wissen heute sehr genau, dass frühe Selbstwirksamkeitserfahrung oft lebenslange demokratische Wirksamkeit triggert. Die Quote ehemaliger Schülersprecher*innen unter deutschen Parlamentarier*innen und, NGO-Vorsitzenden ist sensationell.

Erfahre ich Selbstwirksamkeit, erhöht dies tatsächlich meine Bereitschaft, mich auch in anderen Zusammenhängen auf Diskurse, Dialoge und demokratische Prozesse einzulassen.

Lasse ich mich darauf ein, steigere ich meine Diskurskompetenz. Und die ist eben nicht nur Rhetorik, sondern auch Zuhören können, Eingehen auf die Interessen anderer, Wertschätzung auszudrücken und mit Kritik umgehen zu können.

Erst diese Diskurskompetenzen ermöglichen mir, in weiteren Prozessen auch eine der wesentlichen Kompetenzen in einer Demokratie zu entwickeln:. vVerlieren zu können. Es auszuhalten, wenn ich nicht in der Mehrheit bin. Ergebnisse zu akzeptieren, die mir nicht gefallen – und demokratische Wege zu bestreiten, um weiter für meine Ziele zu streiten.

Je besser ich das beherrsche, je ausgeprägter meine Demokratiekompetenz, desto größer ist eine Chance auf weitere Selbstwirksamkeitserfahrung. Für mich, aber auch für Menschen in meinem Umfeld.

Betrachten wir unseren demokratischen Kreisel, sehen wir eine Menge Herausforderungen und aber auch Chancen, um positive Impulse zu setzen.

Tatsächlich könnte man an jedem der vier Felder ansetzen. Mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen sind gut. Mehr Diskursbereitschaft sinnvoll. Mehr Diskurskompetenz förderlich. Mehr Demokratiekompetenz ganz wunderbar.

Es ist völlig in Ordnung, sich auf eines dieser Felder zu konzentrieren.

Partielle Fokussierung ist gut, aber sie sollte immer den ganzen Kreisel im Blick haben.

Selbstwirksamkeit alleine kann auch Arroganz statt Diskursbereitschaft generieren. Wenn diese Selbstwirksamkeit nicht in partizipativen Strukturen erlebt wird, sondern auf Einkommen, Bildung, Einfluss zum Beispiel der Eltern beruht. Oder anderen Privilegien.

Englische, aber auch deutsche Privatschulen kassieren Zigtausende Euro Schulgebühren von den Eltern ihrer Zöglinge und produzieren am Fließband selbstwirksame Menschen, aber erstaunlich wenige Demokrat*innen.

Gleiches gilt für die Diskurskompetenz. Rednerclubs sind an amerikanischen Highschools Standard. Besonders beliebt: Rednerduelle, bei denen die Teilnehmenden erst Minuten vor dem Beginn ihre Positionierung zu einem Thema per Los zugeteilt bekommen. Das produziert kompetente Diskutant*innen.

Ob es auch glühende Demokrat*innen produziert, bleibt offen.

Alle vier Felder sollten wir Demokrat*innen also im Kopf haben, wenn wir Demokratie stärken wollen, indem wir Demokrat*innen entstehen lassen.

Und tatsächlich führt uns das dazu, dass wir hier nicht vier Handlungsfelder sehen, sondern acht.

Es gibt einen Grund dafür, dass die Pfeile so dick sind. Denn es sind eben auch die Verbindungen zwischen diesen Feldern, die unserer besonderen Fürsorge bedürfen.

Wenn aus Selbstwirksamkeit Diskursbereitschaft entstehen soll, dann muss diese Selbstwirksamkeit auch diskursbasiert zustande kommen (und nicht durch Sekundenkleber, durch das Anzünden von Flüchtlingswohnheimen oder durch den elterlichen Geldbeutel).

Wenn Diskursbereitschaft zu Diskurskompetenz führen soll, muss es Angebote dazu geben. Durch attraktive Beteiligungsofferten, aktivierende Formate, reflektierende Prozesse, qualifizierende Moderation.

Wenn Diskurs- in Demokratiekompetenz münden soll, dann braucht es Prozesse, in denen Diskurse ergebnisbestimmend sind, viele Chancen zum „Gewinnen“ und „Verlieren“ auch in kleinen Themen gegeben sind, Rückschritte nicht als Problem und wechselnde Mehrheiten als erstrebenswert definiert sind.

Und aus Demokratiekompetenz können nur weitere Selbstwirksamkeitserfahrungen entstehen, wenn wir das Prinzip der permanenten Partizipation leben.

Demokratie hat keinen on/off-Schalter.

Und schon gar keine Frequenz, in der wir vier Jahre lang in undemokratischen Schulen, Universitäten, Firmen vor uns hinvegetieren, dann plötzlich aufwachen, eine demokratisch bewusste Wahlentscheidung fällen um weitere vier Jahre erstaunt und frustriert zu beobachten, was „die Politik“ aus unseren Wählerstimmen macht.

Wir kommen zum Fazit: Die größte Gefahr für die Demokratie ist nur eine – wenn es zu wenig davon gibt.

Das heißt auch: Wenn Menschen mit Demokratie nichts anfangen können, sollten wir darüber nachdenken, wie wir ihnen mehr davon anbieten können, statt weniger.

Viel mehr. Viel öfter. Nicht viel einfacher.

Aber viel wirksamer.