Ausgabe #113 | 03. März 2022

Verlieren kann man lernen

Lassen Sie uns heute einmal etwas Neues wagen, eine kleine „Reihe in der Reihe“, eine neue, lose Unterrubrik in unserem Newsletter. Nennen wir Sie: Mathematik für Demokrat*innen.

Menschen, die sich mit sozialen Prozessen beschäftigen, wird ja gerne nachgesagt, sie hätten eine Aversion gegen Mathematik.

Die Idee, die Menschen in „Technikorientierte“ und „Menscheninteressierte“ aufzuteilen, ist faszinierend, aber so richtig wissenschaftlich hinterlegt, ist sie bis heute nicht.

Dennoch ist „Studium ohne Mathe“ eine bei Google sehr weit oben rangierende Suchanfrage, es gibt sogar eine „Mathe-Ampel“, die einem anzeigt, wie „mathematikgefährdet“ ein Studiengang ist.

Aber wie immer bei solchen Pauschalisierungen gilt: Es gibt mehr Ausnahmen, als man vermuten möchte.

Mir zum Beispiel hat Mathe irgendwann im vergangenen Jahrhundert das Abitur gerettet. Mathe fiel mir immer leicht, Politik interessierte mich. Meine mündliche Prüfung in Politik war ein Desaster – die Prüfer und ich hatten doch sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Legitimität lateinamerikanischer Befreiungsbewegungen. Hätte ich keine 1,0 in der Mathe-Klausur gehabt, wäre es kein schlechtes Abitur geworden, sondern gar kein Abitur.

Seit dieser Zeit habe ich ein für einen Gesellschaftswissenschaftler ungewöhnlich positives Verhältnis zur Mathematik. Und setze sie auch gerne bei Seminaren und Workshops zur Bürgerbeteiligung ein.

Man kann soziale Interaktion nicht berechnen. Aber manchmal hilft eine Formel einem dabei, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zu verstehen. Deshalb sind die Formeln nicht wirklich Berechnungen, schon gar keine erschöpfenden. Aber sie sind Analysetools.

Mit diesem Hintergrund lassen Sie uns einsteigen in die „Mathematik für Demokrat*innen“. Unsere erste Formal lautet:

Mk = H * I * R

Liebe Nichtmathematiker*innen: Jetzt bloß nicht weglaufen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich. Ausgeschrieben heißt die Formel:

Minoritätskompetenz = Häufigkeit * Intensität * Relevanz

Worum geht es? Zunächst einmal um eine Eigenschaft, die für die Resilienz einer Demokratie (und von Teilhabeprozessen) von herausragender Bedeutung ist:

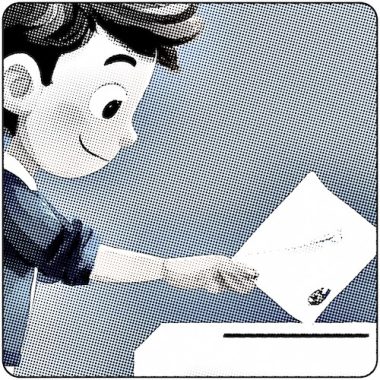

Die Minoritätskompetenz meint die Fähigkeit, auszuhalten, dass man NICHT in der Mehrheit ist, sich politisch nicht durchsetzen konnte – und das, ohne die Demokratie oder den Prozess infrage zu stellen.

Es geht darum, verlieren zu können. Das ist keine angeborene Eigenschaft, sondern eine soziale Kompetenz. Die kann und muss man erlernen. Grundschullehrer*innen können ein Lied davon singen, dass die immer weiter steigende Anzahl an „kleinen Kaisern“ sich genau diese Fähigkeit ebenso wie Frustrationstoleranz und Konzentrationsfähigkeit häufig erst, wenn überhaupt, in der Schule erarbeitet.

Verlieren kann man also lernen. Und das Verlieren ist um so leichter zu ertragen, wenn es kein Dauerzustand ist. Und um so mehr echte, ernsthafte Teilhabe erfahren wurde.

Damit sind wir bei der zweiten Seite der Gleichung: Je mehr, intensiver und wirksamer Beteiligung erlebt wurde und wird, desto leichter fällt es einem, zu ertragen, wenn die eigene Meinung einmal nicht durchsetzbar ist.

Das erklärt vieles. Zum Beispiel das häufig ehrliche Unverständnis von Politiker*innen für widerständige Bürger*innen. Erstere erleben überdurchschnittlich oft und viel persönliche Wirksamkeit. Entsprechend professionell gehen sie damit um, wenn sie einmal in der Minderheit sind.

Ähnliches gilt für Beteiligungsprozesse. Die Beteiligenden sind meistens auch die mit umfangreicher Wirksamkeitserfahrung. Manchmal prallen sie auf Bürger*innen, die so gut wie keine Erlebnisse mit intensiven, wirksamen Teilhabesituationen haben, nun aber bei einem für sie subjektiv ungeheuer wichtigen Thema tolerieren sollen, was sie nicht wollen.

Wenn dann die Emotionen eskalieren, liegt es vor allem an der mangelnden Minoritätskompetenz.

Eine spontane, verständliche Reaktion könnte dann sein, weniger zu beteiligen, oder die Beteiligung härter zu choreographieren, oder statt querulante Betroffene lieber zufällig ausgeloste Nichtbetroffene zu beteiligen. Das kann kurzfristig alles funktionieren.

Langfristig zeigt uns diese Formel aber eines: Wer mehr Minoritätskompetenz bei den Bürger*innen will, muss sie häufiger, intensiver und wirksamer beteiligen.

Deshalb ist die zweite Seite unserer Formel ein Produkt und keine Summe: Häufig und intensiv zu beteiligen, nutzt nichts, wenn keine Wirksamkeit erfahren wird.

Und wenn keine wirklich intensiven, dialogischen Formate angeboten werden, wird der Zweck auch nicht erfüllt. Das ist die Gefahr zum Beispiel bei unverbindlichen Online-Plattformen. Selbst wenn die dort gesammelten bürgerschaftlichen Vorschläge teilweise umgesetzt werden, also wirksam sind, fehlt etwas Wichtiges: der Diskurs.

Am Ende geht es bei der politischen Teilhabe natürlich mal mehr, mal weniger um das Ausbalancieren von Interessen, um die Beilegung von Konflikten, um die Generierung von Gemeinwohl.

Aber es geht eben auch darum, verlieren zu können, um die Minoritätskompetenz.

Von dieser brauchen wir viel mehr in unserer Gesellschaft.

Und deshalb brauchen wir: mehr Beteiligung.