Ausgabe #255 | 21. November 2024

Steine und Deckel

Vor wenigen Tagen, am 9. November, hatte ich meinen jährlichen Putztag. Nicht die Fenster. Auch nicht die Regale. Gar nichts in meiner Berliner Wohnung.

Zum Putzen musste ich meine dicke Winterjacke aus dem Schrank holen, Eimer, Bürste und Knieschoner einpacken.

Denn geputzt wurde auf dem Gehweg. Direkt vor dem Eingang zu unserem Haus. Gemeinsam mit Nachbarn.

Denn es ist schon so etwas wie eine kleine Tradition in unserem Kiez sowie anderswo in Berlin und Deutschland.

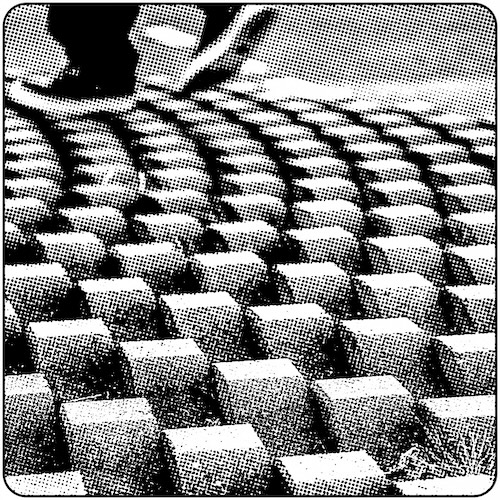

Jedes Jahr am 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, putzen wir Steine.

Stolpersteine.

Begonnen hat die Geschichte 1992 der Künstler Gunter Demnig. Heute gibt es mehr als 90.000 davon. Dabei stolpert man nicht wirklich über sie.

Es sind die quadratischen, knapp zehn mal zehn Zentimeter großen Steine mit aufgeschlagenem Messingschild – eingelassen in den Gehweg.

Sie erinnern an persönliche Schicksale in der NS-Zeit. Direkt vor dem letzten selbstgewählten Wohn- oder Schaffensraum der Opfer.

Das Kunstprojekt gilt als das größte dezentrale Mahnmal der Welt und richtet den Blick auf die Menschen, die während des NS-Regimes verfolgt, ermordet, deportiert oder vertrieben wurden.

Auch vor unserem Berlin Institut für Partizipation finden sich gleich mehrere solche Stolpersteine. „Käte Levy“ steht auf einem davon. Wer ihn betrachtet, erfährt, dass sie am 29.10.1942 deportiert wurde.

Ein halbes Jahr später wurde sie von den Nazis im Vernichtungslager Kulmhof ermordet. Allein vor diesem Haus finden sich sechs weitere Stolpersteine.

Sie machen betroffen. Und das sollen sie auch. Sie regen an, sich mit dem Schicksal der Betroffenen zu beschäftigen. Und das sollen sie auch.

Sie suchen uns im Alltag heim. Übrigens auch immer wieder Tourist*innen in der Hauptstadt.

Und genau das ist das Konzept: Zum Nachdenken anregen und im besten Fall Diskussionen auslösen.

Es gibt ein ähnliches Format. Nicht aus Messing, sondern aus Pappe. Aber ganz ähnlich groß.

Es geht dabei nicht um die Vergangenheit und traurige Schicksale.

Sondern um Zukunft. Und ein Stück weit um das Schicksal unserer Demokratie.

Man findet es nicht auf dem Gehweg, sondern an einer anderen Stelle, an der man nicht damit rechnet.

Vorzugsweise in Kneipen, Gaststätten und bei Veranstaltungen:

Es sind die so genannten Demokratiedeckel. Und so sehen sie aus:

Quelle: https://demokratiedeckel.de

Das Konzept ist im Grunde simpel: Auf jedem Bierdeckel steht eine von mehreren Fragen. Fragen, die Austausch ermöglichen. Fragen, die die Fronten vielleicht ein bisschen aufweichen.

„Leute ins Gespräch bringen, offene Diskussionen anregen und den Zusammenhalt stärken: das wollen wir erreichen.“, schreiben die Entwickler*innen auf ihrer Webseite.

Und weiter: „Denn Bierdeckel sind überall dort, wo sowieso viele Leute zusammenkommen – in Kneipen, Cafés, Restaurants und überall, wo es was zu trinken gibt.“

Tatsächlich sind diese Bierdeckel eine besondere Form der aufsuchenden Diskursgestaltung.

Nicht die Menschen kommen zur Debatte. Sondern die Debatte kommt zu den Menschen.

Und erreicht so oft Akteure, die für klassische politische Veranstaltungen oder Beteiligungsprozesse kaum zu gewinnen wären.

Das funktioniert besonders gut an Orten, wo Menschen ohnehin zusammensitzen, Zeit und Muße haben.

Bierdeckel sind da ein perfektes Format.

Sie brauchen keine Moderation, keinen teuren Prozess. Mit ein paar Euro können sie schon etwas bewegen. Kleinauflagen geben die Entwickler*innen auch gratis ab, freuen sich aber über eine Spende.

Varianten dieser Idee können auch kommunale Beteiligungsthemen adressieren.

Ob Bierdeckel in lokalen Kneipen oder kleine Aufkleber mit QR-Codes in Stadtbussen oder an Haltestellen: Dahinter steckt immer dieselbe Idee –Menschen mit demokratischer Teilhabe in ihrer Alltagswirklichkeit in Kontakt bringen.

Das geht nicht immer und zu jedem Thema.

Aber durchaus öfter.