Ausgabe #234 | 27. Juni 2024

Warum hat das nur funktioniert?

Unser Schulsystem ist eine faszinierende Welt.

Die Geschichte ist reich an Bildungsreformen, Innovationen und Experimentalschulen.

Seit über 100 Jahren gibt es mehr oder weniger bekannte Bemühungen, es zu reformieren.

Und doch funktioniert es im Kern noch immer nach den Grundprinzipien der Kaiserzeit.

Hier und da mag es Abweichungen geben, doch überwiegend dominieren: Klassenstrukturen, feste Stundenpläne, Frontalunterricht, Lehrende, feste Räumlichkeiten, Leistungsprüfungen, Versetzungen und die Sortierung der Schüler*innen in unterschiedliche Schularten.

Natürlich gibt es Nuancen und Veränderungen. Mal mehr Computer, meist weniger, mal acht Jahre Gymnasium, mal neun. Mal eine verbindliche Sortierung auf Schularten durch die Bildungsverwaltung, mal ist den Eltern die Schulauswahl völlig freigestellt.

Doch das Kernkonzept von Schule bleibt. Ob in der Monarchie, im Faschismus, im Realsozialismus oder in der Demokratie: Die Institution Schule genießt Ewigkeitsstatus.

So ist die Erkenntnis, dass Lernen und Lehren zwei sehr unterschiedliche und unterschiedlich erfolgreiche Konzepte sind, wirklich alt.

Im Schulsystem ist sie längst noch nicht überall im Fokus.

Schon 1949 formulierte der US-amerikanische Bildungsforscher Ralph Winfred Tyler den Satz: „It is what he does that he learns, not what the teacher does.“

Tyler war nicht irgendwer. Er war der erste Leiter des Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences an der Stanford University. Tyler beriet Präsident Harry S. Truman in einer Curriculumreform 1952, unter Eisenhower leitete er die President’s Conference on Children and Youth.

Tyler war ein Pionier der Bildung. Und das auf streng wissenschaftlicher Basis. Besonders konzentrierte er sich darauf, den Erfolg von Bildungskonzepten messbar zu machen.

In einer Studie, die er verantwortete und die 30 Sekundarschulen und 300 Colleges und Universitäten umfasste, wurden die Curricula ausgewertet. Den Sekundarschulen wurde freigestellt, wie sie die Schüler*innen auf das Studium vorbereiteten.

In weiteren Studien und Publikationen prägte er einen Begriff, den wir bis heute kennen, und der gerade auch im Bereich der politischen Teilhabe spannend ist:

Evaluation.

Verstanden wird heute unter Evaluation die analytische Bewertung bzw. Begutachtung von Projekten, Prozessen oder Organisationseinheiten.

Nun ist die Evaluation von Beteiligung ein relativ neues Feld. Weil es auch die moderne Bürgerbeteiligung ist.

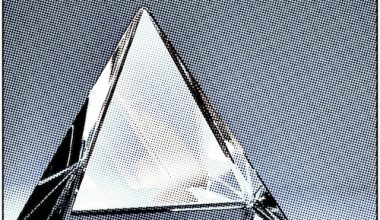

Entsprechend eindeutig sieht die Evaluationspyramide aus.

Die Basis bildet die Evaluation von einzelnen Veranstaltungen.

Gerne mit zwei Fragebögen für die Beteiligten. Vor der Veranstaltung werden die Erwartungen und Meinungen, manchmal auch die Haltung abgefragt. Im Anschluss werden Fragen gestellt, mit denen ermittelt wird, was sich im Lauf der Veranstaltung davon verändert hat.

Das ist relativ einfach umzusetzen und auszuwerten. Kein Wunder, dass der allergrößte Anteil an Evaluationen von Beteiligung auf diesem Level stattfindet.

Anspruchsvoller ist dagegen schon die Evaluation ganzer Beteiligungsprozesse. Sie sind zwar meist eine Abfolge einzelner Events, aber deren Einzelevaluationen zusammenzuwerfen, genügt oft nicht.

Beteiligte wechseln, Eventaufgaben sind unterschiedlich. Deshalb ist der Bestand an qualifizierten Prozessevaluationen schon deutlich geringer.

Ganz besonders komplex wird es an der Spitze der Pyramide: die Evaluation von Beteiligungskultur zum Beispiel in Kommunen über einen längeren Zeitraum hinweg.

Wenn dann noch Fragen zur belegbaren Relevanz und Wirkung der Beteiligungsergebnisse dazukommen, muss man schon lange suchen, bis man eine nennenswerte Zahl an soliden Evaluationen zusammen hat.

Das Berlin Institut für Partizipation hat dazu einen wissenschaftlichen Evaluationsprozess entwickelt, der auf 84 Einzelindikatoren beruht. Der Vorteil: Evaluationen auch sehr unterschiedlicher Kommunen werden dadurch seriös vergleichbar, Verbesserungspotentiale können gut herausgearbeitet werden.

Evaluationen in diesem Umfang sind anspruchsvoll und sollten von entsprechend geschulten Expert*innen durchgeführt werden. Sie werden auch dauerhaft die relativ dünne Spitze der Pyramide bleiben.

Großes Potential, was Anzahl und Qualität der Evaluationen angeht, liegt eher im Mittelbau.

Die Evaluation von Prozessen und Projekten der Bürgerbeteiligung ist keine Kunst, aber braucht solides Handwerk.

Im Fachverband Bürgerbeteiligung entwickelt eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe aus Forschenden und Praktiker*innen aktuell einen Leitfaden für die Evaluation von Bürgerbeteiligung. Im Fokus steht dabei die Kompetenzvermittlung zur Eigenevaluation in Institutionen.

Nicht immer muss Evaluation nämlich extern stattfinden.

Was wie von wem mit welchen Zielen evaluiert werden kann, das wird Thema des Leitfadens sein. Denn die Frage „Warum hat das nur funktioniert?“ ist genauso spannend wie „Warum war das eine Bauchlandung?“.

Übrigens: Interessierte sind herzlich zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe eingeladen, alle AGs des Fachverbandes stehen allen Mitgliedern offen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Und wenn Sie Interesse am fertigen Leitfaden haben: Der Fachverband wird ihn über seinen Newsletter ankündigen.

Gute Bürgerbeteiligung lernt aus Erfahrung.

So lautet der letzte und zehnte Grundsatz der Allianz Vielfältige Demokratie. Regelmäßige Evaluation ist genau der Erfahrungsaggregator, den es dazu braucht.

Sie können schon bei der nächsten Veranstaltung damit anfangen: Das Berlin Institut für Partizipation stellt kostenlose Muster für Teilnehmendenfragebögen zur Verfügung.

Übrigens, falls Sie das Ergebnis der angesprochenen, knapp 80 Jahre alten Tyler-Studie interessiert: Am Ende profitierten eindeutig die Schüler*innen mit dem freiesten Curriculum.