Ausgabe #253 | 7. November 2024

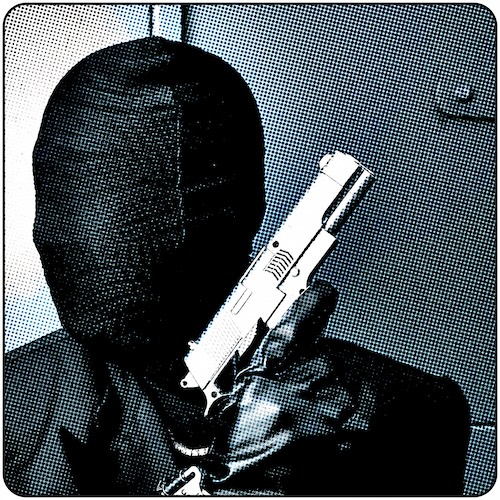

Das Millionenspiel

Es war eine Fernsehshow, die noch heute die Menschen zum Gruseln bringt. Und sie war erfolgreich wie kaum eine davor oder danach.

Anfang der 80er Jahre lief „Das Millionenspiel“ auf einem der ersten Privatsender.

Das Konzept war eigentlich banal.

Freiwillige konnten den Hauptpreis von einer Million gewinnen. In der 15. Ausgabe war es zum Beispiel der Leverkusener Bernhard Lotz.

Seine einzige Aufgabe: Überleben.

Denn er wurde gejagt. Von drei schwer bewaffneten Killern. Auf sie wartete ebenfalls eine hohe Gewinnsumme, wenn die den Kandidaten rechtzeitig erwischten.

Die Bevölkerung war ausdrücklich dazu aufgerufen, ihm entweder zu helfen oder ihn auffliegen zu lassen.

Das Spiel war fair, der Kandidat konnte jederzeit aussteigen. Doch dann war die Million futsch.

Die ganze Republik verfolgte die Jagd gebannt vor dem Fernseher entweder voller Faszination oder voller Ekel. Oder abwechselnd von beiden Gefühlen überwältigt.

Bernhard Lotz schaffte es übrigens, von seinen Verfolgern angeschossen, am Ende bis zum Umschlag mit dem Millionen-Scheck – um direkt danach zu kollabieren.

Ob er die Jagd überlebt hat, wurde nie bekannt.

Und es ist auch egal.

Denn die Show aus den 80er Jahren lief zwar tatsächlich im Deutschen Fernsehen. Das allerdings schon 1970. Und natürlich als Fake.

Ein halbes Jahrhundert vor dem Welterfolg von „Squid Game“. Und so gut gemacht, dass Zigtausende darauf hereinfielen.

Ein Teil der Menschen empörte sich, schrieb Leserbriefe, sammelte Unterschriften.

Andere riefen beim Sender an, um sich als Kandidat*in zu bewerben – oder als Killer*in.

Das Motiv war stark: Wer 1970 Millionär*in war, hatte ausgesorgt. Wenn es um Geld geht, wird es immer spannend. Wenn es um viel Geld geht, sind dramatische Konflikte fast vorprogrammiert.

Deshalb ist es besonders spannend, wenn es in der Partizipation um finanzielle Ressourcen geht. Zumindest indirekt spielt es meistens eine Rolle.

Es gibt aber auch Formate, bei denen geht es nur ums Geld.

Die Rede ist von den sogenannten Bürgerhaushalten.

Wie viel Geld aktuell weltweit über dieses Beteiligungsformat verteilt wird, ist schwer zu berechnen. Es ist aber eine Menge.

Allein in Helsinki beträgt die jährlich so vergebene Summe rund 10 Millionen Euro. In Warschau sind es rund 6,6 Millionen.

In Paris sind es sogar mindestens 100 Millionen Euro. In Schottland muss laut Gesetz mindestes ein Prozent des Haushaltsvolumens partizipativ verteilt werden.

In kleineren Kommunen gibt es auch mal Prozesse, in denen 10.000 Euro oder weniger zur Disposition stehen.

Doch bei weltweit über 7.000 Bürgerhaushalten kommt da eine ganze Menge zusammen.

Dabei hat sich die Idee der Bürgerhaushalte seit ihrem Ursprung 1989 im brasilianischen Porto Allegre immer wieder weiterentwickelt.

Heute sprechen wir zunehmend weniger von Bürgerhaushalten, sondern von Bürgerbudgets. Beides ist ähnlich – und doch verschieden.

In seiner ursprünglichen Form war es tatsächlich ein komplexer, mehrstufiger Prozess mit hoher Beteiligungstiefe.

In zahlreichen Teilkonferenzen wurden zunächst basisdemokratisch Schwerpunkte definiert. Per Delegation wurde dann ein zentraler Rat gebildet, bei dem die Stimmen nach Kriterien wie Bevölkerungszahl, Investitionsbedarf im Stadtteil u. a. gewichtet wurden.

Am Ende wurden so die Schwerpunkte des öffentlichen Haushalts definiert. Das funktionierte erstaunlich gut. Finanzmittel wurden dorthin geleitet, wo sie am dringendsten benötigt wurden. Vor allem die zuvor grassierende Korruption wurde deutlich reduziert, das Vertrauen der Zivilgesellschaft in ihre Parlamentarier*innen erhöht.

Kein Wunder, dass das Modell in Brasilien Nachahmer fand, in der Spitze führten rund 200 Kommunen im Land Bürgerhaushalte ein. Es folgten weitere in anderen Ländern, schließlich Ende der neunziger Jahre auch in Deutschland.

Wer nun das deutsche Kommunal- und Haushaltsrecht kennt, fragt sich, wie das bei uns funktionieren soll.

Und tatsächlich versuchten sich weit über 100 deutsche Kommunen an der Umsetzung. Viele gaben frustriert wieder auf. Wir wissen von über 150 Kommunen in Deutschland, die Bürgerhaushalte erprobt – und wieder eingestellt haben.

Die Gründe waren sehr unterschiedlich. Manchmal fanden sie keine rechtlich saubere Lösung, teilweise hatten die Räte Sorge, ihre Rolle würde marginalisiert. Manchmal war die Beteiligung schlicht zu gering – weil für viele zu aufwändig.

Und in manchen Kommunen führte das viele Geld zu noch mehr Begehrlichkeiten und brutalen Konflikten. Ohne Killer. Aber mit ähnlich heftigen Emotionen.

Aktuell ist die Zahl der Kommunen, die haushaltsbezogene Partizipation anbieten, wieder steigend.

Aber eben in Form von Bürgerbudgets. Die allerdings oft Bürgerhaushalt heißen. Und deshalb ist es wichtig, die beiden Begriffe einmal aufzudröseln. Denn auch, wenn es in beiden Fällen gerne mal um Millionen geht, die Prozesse könnten kaum unterschiedlicher sein:

Bei Bürgerhaushalten geht es um die Gestaltung eines kompletten kommunalen Haushaltes, der Prozess ist eng mit der Haushaltsaufstellung verzahnt, tendenziell stehen die großen Investitionsthemen im Mittelpunkt, die Verwaltung ist quasi Umsetzungsbeauftragter der Bürger*innen. Die endgültige Entscheidung über den so partizipativ erstellten Haushalt liegt allerdings in der Regel beim jeweiligen Rat bzw. Parlament.

Bei Bürgerbudgets geht es dagegen eher um einzelne, konkrete Projekte in der Kommune, es ist ein eigener Posten im bereits beschlossenen Haushalt. Gefördert werden soll nicht nur Beteiligung, sondern auch kommunales Engagement. Oft sind es daher Vereine, die von den Beträgen profitieren. Die eigentliche Verteilung der Gelder kann vollständig durch die Beteiligten erfolgen, entweder deliberativ verhandelt oder tatsächlich per direktdemokratischer Abstimmung. Manchmal behalten sich die Wahlgremien jedoch den finalen Entscheid vor.

Die Varianten sind zahlreich. Manche Bürgerbudgets sind rein digitale Prozesse, andere vollständig analog, sogar mit einem „Tag der Entscheidung“ in der Stadthalle.

In Deutschland jedenfalls liegen Bürgerbudgets im Trend. Gut gemacht sind sie ein starkes Beteiligungsformat: Wenn die zu verteilenden Beträge angemessen sind, wenn es gelingt, viele Menschen einzubeziehen, wenn auch Diskurs und nicht nur Online-Klicks zum Prozess gehören.

Dann können Bürgerbudgets kommunale Beteiligung entwickeln und einem breiten Einwohnerkreis zugänglich machen.

Und das in vielen verschiedenen Ausprägungen.

Dazu muss es nicht immer ein Millionenspiel sein. Das Berlin Institut für Partizipation hat ermittelt, dass die meisten Bürgerbudgets in Deutschland rund 3 Euro pro Einwohner*in veranschlagen.

Schon damit lässt sich sinnvolle finanzbezogene Beteiligung organisieren.

Es muss nicht um Millionen gehen. Gute Beteiligung braucht gute Prozesse, nicht hohe Beträge.

Denn auch wenn es in Bürgerbudgets ums Geld geht:

Vor allem geht es um Demokratie.