Ausgabe #281 | 22. Mai 2025

Tag der Entscheidung

„Friedrich der Große“ wird in Deutschland noch heute besonders verehrt. Er gilt als ein Repräsentant des aufgeklärten Absolutismus.

Es stimmt. Er setzte tiefgreifende gesellschaftliche Reformen durch, schaffte die Folter ab und forcierte den Ausbau des Bildungssystems.

Mit Demokratie oder auch nur demokratischen Ansätzen sollten wir das nicht verwechseln.

Auch unter Friedrich dem Großen gab es Adel, Stadtbürger und Bauernstand, Leibeigene und bittere Armut für große Teile der Bevölkerung.

Und doch gab es unter seiner Herrschaft zumindest kleine Inseln von Freiheit.

Vielleicht auch aufgrund seiner strengen Erziehung, in der seine eigenen musischen Neigungen von seinem Vater brutal unterdrückt wurden. Doch einen „echten Mann“ aus dem jungen Kronprinzen zu machen, gelang dem alten König nicht.

Lange war es unklar, wurde sogar von seinen royalen Fans energisch bestritten, doch heute gilt als gesichert, dass Friedrich der Große schwul war.

Schon als Siebzehnjähriger pflegte er eine homoerotische Freundschaft mit dem musischen und gebildeten acht Jahre älteren Leutnant Hans Hermann von Katte.

Beide verband Flötenspiel und Dichtkunst. Ein Höfling berichtete, die beiden seien miteinander umgegangen „wie ein Liebhaber mit seiner Geliebten“.

Mit Katte wollte Friedrich 1730 schließlich sogar nach England flüchten. Doch der Plan flog auf. Friedrich wurde von seinem Vater verprügelt.

Katte wurde wegen Desertion zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch das reichte dem König nicht, er wandelte das Urteil selbst in die Todesstrafe um.

Friedrich wurde von ihm sogar gezwungen, bei der Hinrichtung seines Freundes zuzuschauen.

Wie sehr Friedrichs spätere Politik in diesem Erlebnis begründet liegt, bleibt Spekulationen überlassen. Bekannt ist bis heute sein Ausspruch als König: „Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“

Hans Hermann von Katte ist mir tatsächlich erst vor kurzem wieder begegnet.

In Potsdam gibt es einen Verein mit dem Namen „Katte e. V.“

Der hat etwas mit Partizipation zu tun. Und tatsächlich auch mit dem Jugendfreund von Friedrich dem Großen.

Denn die Ehrenamtlichen, die seit über 20 Jahren homosexuelle Menschen in Notsituationen unterstützen, haben ihren Vereinsnamen tatsächlich nach Hans Hermann von Katte gewählt.

Nun müssen Homosexuelle – in Deutschland – heute keine Todesstrafe mehr befürchten. Doch ein freies, offenes Leben ohne Angst und Bedrohungen ist auch in unserem Land noch lange nicht für alle Menschen möglich, deren Sexualität nicht der tradierten Norm entspricht.

Vielleicht war für die Menschen von Katte e. V. deshalb ein Ereignis eine ganz besondere Motivation: Nämlich die Chance, ein ganz ungewöhnliches Bürgerbudget für Potsdam zu organisieren.

„Dass die Stadt das zulässt, das war für uns völlig überraschend“, sagt Jirka Witschak, Geschäftsführer von Katte e. V., zu Beginn einer aktuellen Film-Dokumentation.

Während wir dort sehen, wie drei Menschen gemeinsam eine Regenbogen-Flagge aufhängen, um das „Wahllokal“ in Potsdam zu markieren, erklären uns die Mitorganisator*innen von Jirka Witschak, wie das mit dem Queer-Budget zustande kam.

Ausgangspunkt war die Einsicht, dass queere Jugendliche äußerst selten Projektideen für kommunale Beteiligungsverfahren einreichen.

Ein großes Hindernis ist, dass sich junge Menschen nicht gleich öffentlich outen und sich beispielsweise in der Kommune als queere Person zeigen wollen. So gehen Projekte von und für die queere Community in klassischen Bürgerbudgets meist unter.

Die Stadtverwaltung Potsdam hatte sich das zu Herzen genommen und ein stadtteilübergreifendes Bürgerbudget für die queere Community ins Leben gerufen. Organisiert eben von den Menschen von Katte e. V.

Die Geschichte dieses Projektes rund um den „Tag der Entscheidung“, an dem die Mittel schließlich an unterschiedliche queere Projekte vergeben wurden, erzählt die Doku „Bürgerbudgets: Wirkungsmächtiger Prozess oder Scheinbeteiligung?“

Im Film werden auch klassische Bürgerbudgets und ihre Erfahrungen diskutiert, zahlreiche Expert*innen und Menschen aus der Praxis kommen zu Wort.

Die Doku, produziert vom Berlin Institut für Partizipation in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung, wurde kürzlich mit dem „Medienpreis Vielfältige Demokratie“ ausgezeichnet.

Ab 2. Juni 2025 wird sie auf diversen Plattformen kostenlos im Internet zu streamen sein.

Und hier ein aktuelles Angebot: Die ersten zehn Leser*innen dieses Newsletters, die sich per E-Mail an info@demokratie.plus melden, erhalten eine Freikarte für die Premierenfeier am 2. Juni in Berlin.

Das Potsdamer Queer-Budget wurde in der Doku übrigens nicht ohne Grund porträtiert. Denn tatsächlich beobachten wir bei den Bürgerhaushalten in jüngster Vergangenheit einen interessanten Trend.

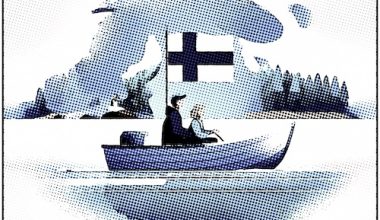

Während international immer mehr große Städte wie New York, Paris, Warschau oder Helsinki Bürgerbudgets mit teils hohen Beträgen installieren, geht in Deutschland der Trend eher zu „kleinen“, oft sehr zielgruppenspezifischen Angeboten.

Ob Stadtteilbudgets (Marzahn-Hellersdorf), Jugendbudgets (Kleinmachnow), Kinderbudgets (München), Schulbudgets (Berlin/Brandenburg), Seniorenbudgets (Angermünde) oder Queer-Budgets wie in Potsdam: Klare Angebote, zugeschnitten auf spezielle Gruppen, sind im Vormarsch.

Sie erreichen oft deutlich höhere Beteiligungsraten als allgemeine Bürgerbudgets und finanzieren Projekte, die näher an den Bedürfnissen der entsprechenden Community sind.

Dazu kommen zahlreiche andere Formen finanzbezogener Partizipation.

Sie heißen Kiezkassen, Quartierfonds oder Ortsbeirats-Budgets. Die Formen unterscheiden sich. Mal gibt es mehr, mal weniger Partizipation.

Dieser Trend zu mehr, sozialraum- bzw. zielgruppenbezogener Partizipation im finanziellen Bereich ist gut. Weil so mehr Menschen unmittelbare Wirksamkeit in ihrem eigenen Umfeld gestalten können.

Und vielleicht ist das Nachdenken, Sprechen und Streiten über Geld eine Sache, die irgendwann auch in unseren kleineren und größeren Städten zur Beteiligungskultur gehört?

Unsere Nachbarländer wie z.B. Frankreich und Polen machen es vor. Dort sind Bürgerbudgets heute Alltag in vielen Städten.

Bei uns gibt es sie auch.

Aber wir haben noch viel Luft nach oben.