Ausgabe #289 | 17. Juli 2025

Wenn der Boss beteiligt

Pater Christoph ist Benediktiner – und Gemeinderat. Ja. Tatsächlich. In Münsterschwarzach am Main.

Die Kommune ist klein, die Benediktiner-Abtei dort groß. Rund 80 Mönche gehören der Klostergemeinschaft an, doch gewählt wird die Liste „Abtei“ regelmäßig von deutlich mehr Menschen. Mit über 40 % der Stimmen hat sie bei der letzten Kommunalwahl sogar mit Abstand am besten abgeschnitten.

Dass Mönche mit einer eigenen Liste zu weltlichen Wahlen antreten, ist selten. Nicht überraschend ist, dass es der katholische Benediktiner-Orden ist. Denn die Benediktiner mischen sich durchaus ein – und engagieren auch in der Beilegung weltlicher Konflikte.

Zwar sollen auch die Mitglieder dieses Ordens nicht nach weltlicher Macht streben, doch „da es im Gemeinderat nicht um Parteipolitik, sondern um Bürgerbeteiligung und Mitverantwortung geht, können auch Mönche im Gemeinderat sitzen“, sagt Pater Christoph Gerhard.

Tatsächlich ist Bürgerbeteiligung auch für die Benediktiner ein Thema. Ganz besonders, wenn es um die Beilegung von Konflikten geht. Dabei orientieren sich die Mönche an die sogenannte Benediktsregel: „Erreicht die Entscheidung das je Heilsamere, das je Bessere?“

Pater Gerhard fragt sich in solchen Fällen stets: Haben die Entscheidungen das rechte Maß? Bringt eine Entscheidung Frieden oder Streit in die Gemeinschaft? Er setzt dabei ausdrücklich auf Dialog.

Diese Zeilen schreibe ich übrigens gerade in einer Benediktiner-Abtei.

Allerdings in Bad Wimpfen. Das dortige Kloster wurde lange von diesem Orden genutzt. Erst 2008 übernahmen die Malteser das Kloster und bauten es zu einer Tagungs- und Bildungsstätte aus.

Wir haben mit einem Projektteam drei Tage in diesem Kloster verbracht, nicht aus spirituellen Gründen, sondern um ein neues Buchprojekt zu realisieren.

Natürlich geht es um Beteiligung.

Konkret um Partizipation in der Arbeitswelt, kurz PIDA. So lautet auch der Name eines Kooperationsprojektes des Berlin Instituts für Partizipation mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.

Und das hat tatsächlich einen überraschenden Bezug zu den Benediktinern.

Denn der Orden ist natürlich, wie viele andere auch, den strengen Regeln und hierarchischen Strukturen der katholischen Kirche unterworfen. Egal, wie man die Katholische Kirche beurteilen mag, eines ist sie sicher nicht:

Eine demokratische Organisation. Und das ist eine besondere Herausforderung für Beteiligung.

Warum?

Beteiligung in der Gesellschaft geht grundsätzlich davon aus, dass Beteiligte dieselben Rechte haben (sollten).

Die gesamte Theorie und Praxis der Deliberation beruht darauf, dass es keine vertikalen Strukturen gibt. Ziel von Deliberation ist es eben, dass Entscheidungen nicht durch bloße Mehrheiten, Macht oder Lautstärke bestimmt werden, sondern in einem argumentativen Prozess.

Es geht nicht nur darum, dass Entscheidungen gefällt werden, sondern, dass sie legitim und nachvollziehbar sind. Damit deliberative Prozesse gelingen, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Beteiligte sollten die gleichen Chancen haben, sich einzubringen. Die Dominanz bestimmter Akteure sollte vermieden werden.

Deliberation gelingt nach Meinung von Jürgen Habermas nur bei freien und gleichen Beteiligten.

Nun ist die katholische Kirche eben genau von ungleicher Machtverteilung und vertikalen Strukturen geprägt. Was ein Teil der Erklärung dafür ist, dass die (vergleichsweise seltenen) Beteiligungsprozesse dieser Institution selten die Kriterien Guter Beteiligung erfüllen.

Genau mit diesem Widerspruch muss sich auch die Partizipation in der Arbeitswelt beschäftigen.

Auch Unternehmen sind alles andere als machtfreie Räume.

Es gibt klare, vertikale Strukturen, häufig auch innerhalb von Abteilungen und Teams. Diese Strukturen sind nicht demokratisch legitimiert, können durch Wahlen nicht verändert werden, sondern werden durch Anteilseigner/Inhaber oder externe Gremien bestimmt.

Genau jene, die über die Beteiligungsangebote befinden und deren Ergebnisse möglicherweise verarbeiten, sind oft auch jene, die im Alltag anordnen und nicht selten auch über Karriere und Arbeitsplatz entscheiden.

Die Arbeitswelt ist, auch wenn manchmal vordergründig andere Kulturen gepflegt werden, hierarchiegeprägt. Ist ernsthafte Beteiligung in Unternehmen also überhaupt möglich, nötig und sinnvoll?

Ja.

Wenn sie diesen Widerspruch nicht ignoriert, sondern bewusst annimmt und in der Prozessgestaltung berücksichtigt.

Dazu kommt: Gute Beteiligung ist immer Dialog mit Wirkungsanspruch. Ohne Wirkungsfantasie macht Beteiligung wenig Sinn. Auch aus Perspektive der Beteiligten. Denn die benötigen nicht nur ein Angebot, sondern vor allem auch einen Beteiligungsimpuls. Ohne den werden Angebote nicht wahrgenommen.

Die Teilnahme einfach anzuordnen mag in hierarchischen Strukturen funktionieren. Was dann stattfindet, kann am Ende alles Mögliche sein. Beteiligung ist es nicht.

Die entscheidende Frage für die Qualität und Sinnhaftigkeit betrieblicher Beteiligung lautet letztlich:

Wer wird mit welcher Wirkungsfantasie und wie hierarchiefrei beteiligt?

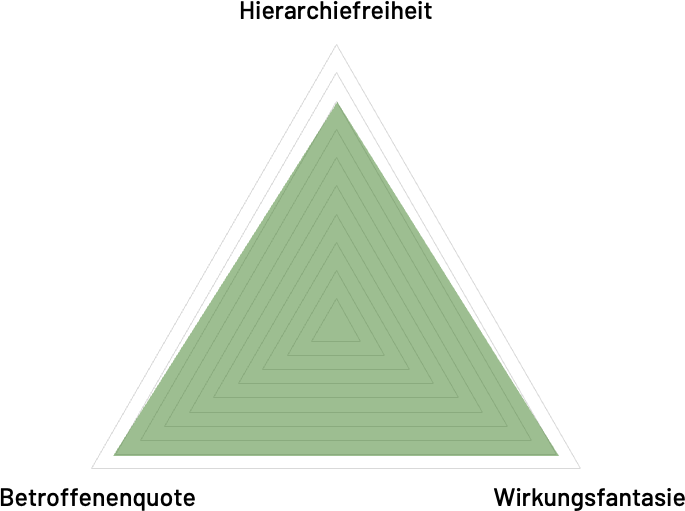

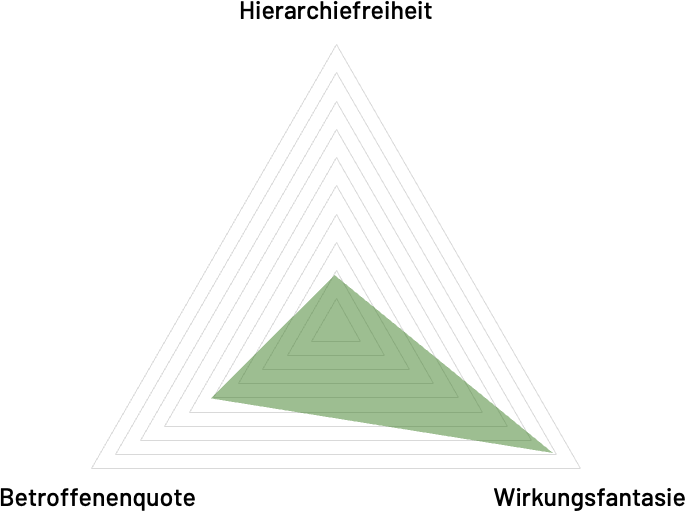

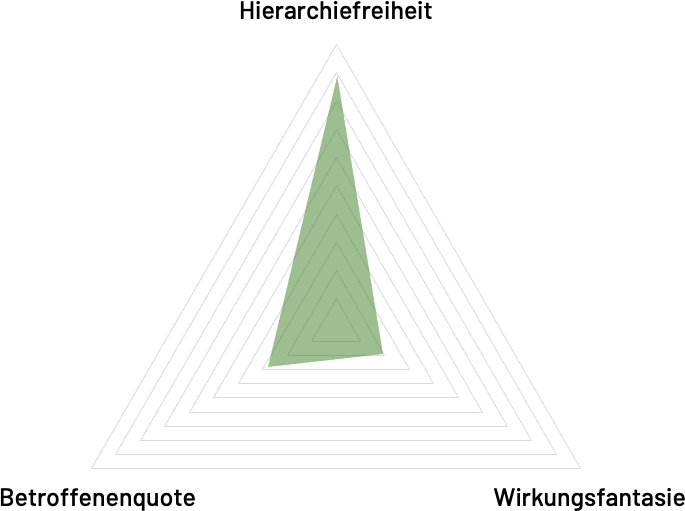

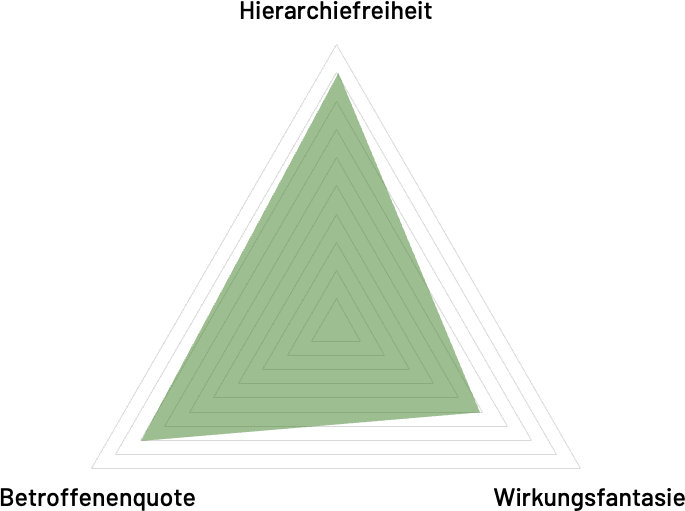

Wir haben in unserer Klosterklausur diese drei Fragen in ein Modell übersetzt. Hier ist es also, ganz frisch aus der Klosterküche sozusagen: Nach oben weist die Achse „Hierarchiefreiheit“, nach links wird die „Betroffenenquote“ abgebildet, nach rechts die „Wirkungsphantasie“.

Sind alle Faktoren auf den jeweiligen Skalen verortet und verbunden, ergibt sich ein Dreieck. Je größer die Fläche dieses Dreiecks, desto mehr Beteiligungsqualität ist möglich. Dieses Modell funktioniert für nahezu alle Beteiligungsanlässe, unabhängig vom Thema und Anlass. Hier einige Beispiele:

Das erste Bild beschreibt eine potenziell erfolgreiche Beteiligung mit einem hohen Anteil der Betroffenen, hoher Wirkungsfantasie und starker Hierarchiefreiheit:

Hier sehen wir eine eher schwierige Beteiligung mit ausgewählten Betroffenen, hoher Wirkungsfantasie und geringer Hierarchiefreiheit:

Und hier eine möglicherweise angenehme, aber wenig sinnvolle Beteiligung mit wenig Betroffenen, geringer Wirkungsfantasie und starker Hierarchiefreiheit:

Zum Abschluss noch eine solide Beteiligung mit so gut wie allen Betroffenen, mittlerer Wirkungsfantasie und starker Hierarchiefreiheit:

Das Modell und seine theoretischen Grundlagen werden im kommenden KURSBUCH BÜRGERBETEILIGUNG #6 näher erläutert, das in wenigen Wochen erscheinen wird.

Ein angemessenes Setting (Hierarchiefreiheit, breite Beteiligung, Wirkungsfantasie) ist also entscheidend für die mögliche Qualität und damit auch die Akzeptanz von Beteiligungsprozessen in der Arbeitswelt.

Ganz unabhängig übrigens davon, ob sie vom Unternehmen, oder zum Beispiel vom Betriebs- bzw. Personalrat oder gewerkschaftlichen Vertrauensleuten organisiert wird. Doch das ist ein anderes Thema, das im selben KURSBUCH behandelt werden wird.

Wir schließen heute jedenfalls mit der Erkenntnis, dass Beteiligung in hierarchischen Strukturen (zu denen übrigens auch Schulen und einige Einrichtungen der Wissenschaft gehören) durchaus funktionieren kann – wenn sie das Hierarchieproblem beachtet.

Das allerdings muss sie auch, denn sonst wird es nicht nur schwer, sondern auch schnell sinnfrei.