Ausgabe #299 | 25. September 2025

Verschollen im Bermuda-Dreieck

Alles begann im Jahr 1950 mit einem kurzen Artikel im Miami Herald. Der Autor Edward Jones berichtete über mehrere ungewöhnliche Schiffsverluste in der Nähe der Bermuda-Inseln.

Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis der Begriff Bermuda-Dreieck geprägt wurde.

Der Journalist George X. Sand verortete zahlreiche verschwundene Schiffe und Flugzeuge in einem Dreieck zwischen den Bermudas, Puerto Rico und der Südspitze von Florida.

Die Legende vom Bermuda-Dreieck war geboren.

Seit über einem halben Jahrhundert bemühen sich Wissenschaftler*innen, die Legende zu widerlegen.

Tatsächlich ist die Zahl der Katastrophen, die sich im Bermuda-Dreieck abgespielt haben, nicht auffällig hoch.

Viele der Vorfälle sind vermutlich eine Folge der dort häufig vorkommenden Hurrikans.

Was jedoch stimmt:

Diverse Vorfälle, bei denen Schiffe, Flugzeuge oder ihre Besatzungen spurlos verschwunden sein sollen, konnten nicht restlos aufgeklärt werden.

Eine Goldgrube für Fantasten und Verschwörungserzählungen. Es gibt Hunderte von Internetseiten und Büchern, die uns teils abenteuerliche Geschichten anbieten.

Ob Außerirdische, ein gigantischer Ozeanstöpsel oder eine streng geheime Nazi-Insel: Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Halten wir fest: Im Bermuda-Dreieck gehen Menschen verloren. Und wir wissen häufig nicht, warum.

Das erinnert sehr an ein anderes Dreieck, mit dem wir es im Bereich der politischen Teilhabe zu tun haben.

Es ist nicht in Beteiligungsprozessen zu lokalisieren, sondern unmittelbar davor.

Dann, wenn die Beteiligung geplant ist und die Teilnehmenden gewonnen werden sollen.

Die Erzählung, dass die Menschen da draußen nur darauf warten, einen Beteiligungsprozess angeboten zu bekommen, ist nämlich oft nicht mehr als eine Fantasie.

Gerade anspruchsvolle Themen, komplexe Sachverhalte und aufwändige Beteiligungsformate finden (oft /zu) wenige Beteiligte. Und die stammen dann meist noch aus den immer gleichen Milieus.

Selbst Bürgerräte, in die ja relativ wenige Menschen gelost werden, müssen oft intensiv darum ringen, um wenigstens einzelne Beteiligte aus bestimmten Gruppen zu gewinnen.

Warum?

Beteiligung ist ja zunächst einmal nichts anderes als ein Angebot. Und eines, das man durchaus ablehnen kann.

So wie unendlich viele Angebote, die wir jeden Tag erhalten. Wir können für einmalige 6,99 Euro drei Pfund Butter kaufen. Den neuen Opel Corsa so günstig leasen wie noch nie. Zum Schnäppchenpreis eine Gym-Mitgliedschaft erwerben oder „nur diese Woche“ den Disney-Channel abonnieren.

Diese und viele Angebote mehr prasseln permanent auf uns ein. Manche davon nehmen wir an, andere nicht.

Immer findet dabei eine Kosten-Nutzen-Abwägung statt. Manchmal kann es Monate dauern, wie zum Beispiel beim Autokauf.

Manchmal findet das im Bruchteil einer Sekunde statt: Es ist teuer. Es glitzert. Ich will es.

Doch auch Spontan-Entscheidungen sind Entscheidungen.

Und auch für sie gilt: Um ein Angebot anzunehmen, bedarf es eines (zumindest in diesem Moment) überzeugenden Motivs.

Das gilt auch für das Angebot von Beteiligung.

Hier ist die Motivlage etwas komplexer. „Es glitzert“ reicht nicht aus.

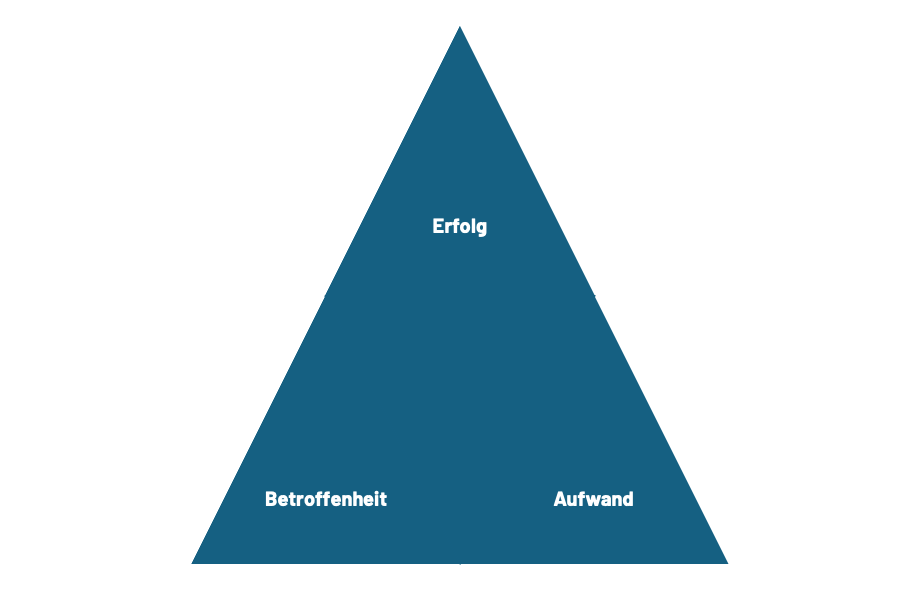

Tatsächlich ist es ein Motivdreieck, in dem Menschen sich – zumindest instinktiv – verorten müssen, um eine Beteiligungsentscheidung zu treffen.

Die drei gegeneinander abzuwägenden Faktoren dabei sind:

Der Grad der Betroffenheit. In diesem Fall ausschließlich der subjektiven Betroffenheit. Die kann beim gleichen Sachverhalt unterschiedlich hoch sein.

Die eine lässt ein Windrad am Dorfrand kalt, der andere findet es selbst am Horizont kaum erträglich. Ein Dritter sorgt sich um die unschuldigen Vögel, die es schreddern könnte.

Die Faustregel lautet: Je höher die subjektive Betroffenheit, desto stärker der Beteiligungsimpuls.

Doch Betroffenheit ist nicht der einzige Faktor. Ebenso wichtig ist die Einschätzung des Erfolgspotentials. Kann ich meine Vorstellungen einbringen? Habe ich eine Chance, etwas zu verändern, meine Interessen berücksichtigt zu sehen? Gibt es überhaupt irgendeine Wirkungsfantasie?

Bin ich betroffen, habe aber überhaupt keine Erwartung, dass die Beteiligung etwas bringt – dann habe ich keinen Grund, mich zu beteiligen.

Ein dritter Faktor kommt noch hinzu: Der Aufwand.

Ist es eine kurze, knackige Veranstaltung, vielleicht auch nur ein Online-Fragebogen, den ich in 5 Minuten durch habe? Oder wird von mir erwartet, Woche für Woche einen Abend zu investieren?

Auch letzteres kann attraktiv sein. Wenn die Betroffenheit ebenso groß ist, wie die Wirkungsfantasie. Und meine Lebenssituation es hergibt.

Wir ahnen schon: Die Verortung im Motivdreieck ist eine höchst individuelle Sache. Und nicht immer eine rationale. Aber sie findet statt.

Das Paket aus Betroffenheit, Erfolgserwartung und Aufwand muss passen.

Passt es nicht, gibt es keinen Beteiligungsimpuls.

Und die unbequeme Wahrheit ist: Kann die Abschätzung nicht getroffen werden, wird meist kein Beteiligungsimpuls ausgelöst.

Für die Beteiligenden heißt das:

Es reicht nicht, einen schönen Prozess aufzusetzen und möglichst viele Menschen einzuladen.

Die Einladung muss auch Antworten geben.

Aufwand. Wirkungsmöglichkeiten und Betroffenheit so klar wie möglich herauszuarbeiten – das macht eine gute Einladung zu einem Beteiligungsprozess aus.

Eine solche Einladung ist immer eine Entscheidungshilfe. Und das kann sie eben nur sein, wenn sie klar sagt, um was es geht, was sie den Beteiligten bietet – und was sie von ihnen erwartet.

Einladungen, die alle drei Faktoren adressieren, haben eine deutlich höhere Chance, nicht im Motivdreieck verschollen zu gehen.

Und genau das ist unser Ziel.