Ausgabe #307 | 20. November 2025

Das falsche Schwein

Der neue Bürgermeister von New York heißt Zohran Mamdani. Er ist Muslim. Und Antisemit. Und noch schlimmer: Kommunist.

Wenn man dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump glauben darf.

Was man natürlich nicht darf.

Zumindest dann, wenn man noch einen Hauch von Realitätssinn hat. Doch uns interessiert heute etwas anderes. Nämlich das wohl schlimmste Schimpfwort in der US-amerikanischen Politik.

Schlimmer als Lügner, als Betrüger, als Drogenjunkie, Waffennarr oder Rassist: Als Kommunist bezeichnet zu werden ist die ultimative Zuschreibung. Und es wirkt. Der Hass auf den Kommunismus (und das ist für viele alles, was sich links der Republikaner verortet) steckt tief in den Köpfen. Selbst Charlie Chaplin durfte ab 1952 zwei Jahrzehnte nicht in die USA einreisen, weil er verdächtigt wurde, Kommunist zu sein.

Das ist spannend, denn gerade mal sieben Jahre zuvor, siegten die USA über Nazideutschland.

Aber eben nicht allein.

Die Niederschlagung des Faschismus war zu erheblichen Teilen der damaligen Sowjetunion zu verdanken – und vor allem der Zusammenarbeit des Mutterlandes des Kommunismus mit dem Mutterland des ungezügelten Kapitalismus.

Das hatte nichts mit Anerkennung der jeweils anderen Ideologie zu tun. Und es funktionierte auch nur, solange ein gefährlicher Gegner existierte.

Der damalige britische Premierminister Winston Churchill soll kurz nach dem Krieg sogar bei einer Rede in den USA gesagt haben: „Wir haben das falsche Schwein geschlachtet.“

Das Zitat wird nicht nur in neurechten Kreisen gerne kolportiert. Ist aber historisch nicht belegbar.

Und doch sähe sie Welt heute vermutlich völlig anders aus, hätten die USA nicht mit der Sowjetunion zusammengearbeitet.

Wir Politikwissenschaftler haben dafür einen Begriff. Wir nennen es: antagonistische Kooperation.

Antagonistische Kooperation beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Gruppen oder Akteuren, die gegensätzliche Interessen haben, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Das klingt erst einmal absurd, geschieht aber in der Wirklichkeit öfter, als wir annehmen würden.

Wir beobachten es im Sport, zum Beispiel jedes Jahr bei der Tour de France. Immer, wenn sich Ausreißergruppen bilden, die gemeinsam stundenlang fahren, sich im Windschatten abwechseln, obwohl jeder in der Gruppe auf den Etappensieg spekuliert. Alle wissen jedoch: Keiner von ihnen hätte eine Chance ohne die Kooperation mit den anderen.

In der Wirtschaft ist antagonistische Kooperation zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften gängige Praxis. Die einen wollen möglichst hohe Einkommen, die anderen ihre Gewinne maximieren. In Tarifverhandlungen arbeiten sie, oft widerwillig, zusammen, um eine Lösung zu finden, die beides garantiert: Gewinne auf der einen Seite, sichere Arbeitsplätze und Einkommen auf der anderen Seite.

Allen antagonistischen Kooperationen ist eines gemeinsam: Sie werden von beiden Seiten nur eingegangen, wenn sie sich jeweils einen Nutzen davon versprechen. Und sie funktionieren nur, wenn beide Seiten akzeptieren, dass auch die jeweils andere einen vergleichbaren Vorteil davon haben muss.

Aus diesen Gründen funktionieren antagonistische Kooperationen nicht immer, auch nicht, wenn sie Sinn machen würden.

Wir kennen das tatsächlich auch aus der Beteiligung. Als nach dem verkorksten Gorleben-Projekt ein Neustart in der Suche nach einem Endlager für den Atommüll gestartet wurde, sollten die Atomkraftgegner bewusst eingebunden werden.

Das gelang nur zum Teil.

Die großen Umweltverbände kooperierten, weil sie den Schutz von Mensch und Umwelt als „ihren“ Benefit sahen. Die zuvor kriminalisierten Anti-Atom-Initiativen waren so desillusioniert, dass sie staatlichen Akteuren nicht mehr genügend vertrauen konnten. Sie kooperierten nicht.

Wenn in naher Zukunft die Auswahlregionen benannt werden, wird das dafür zuständige Bundesamt (BASE) den dortigen Akteuren Beteiligung anbieten.

Entscheidend für den Erfolg wird sein, ob es tatsächlich „nur“ klassische Beteiligungsofferten sind, oder ein Angebot zu einer echten antagonistischen Kooperation auf dem Tisch liegt.

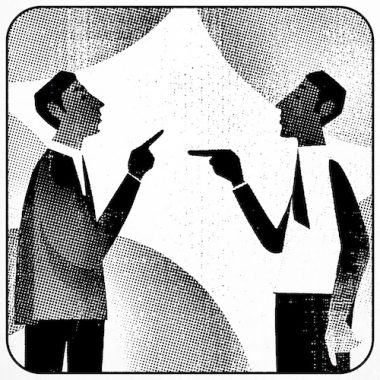

Denn das sind zwei verschiedene Ansätze. Beide segeln unter dem Etikett der Beteiligung, haben aber unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und Prozesslogiken, sie benötigen unterschiedliche Zeitpläne, Moderationsformen und Formate.

Beteiligung ist zumeist eine Einladung zur Teilnahme an einem Prozess, dessen Ablauf, Regeln und Wirkungshorizont allein die Einladenden definiert haben.

Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut.

Je weniger konfliktbeladen das Thema ist, je mehr es sich um eine unerwartete Offerte zur Mitgestaltung handelt, desto geringer die Risiken.

Dafür ist es in diesen Fällen oft herausfordernd, genügend Beteiligte zu finden.

Ist das Thema jedoch konfliktbeladen, vor allem dann, wenn der Konflikt zwischen konkreten Akteuren und dem potenziellen Anbieter der Beteiligung besteht, kann man es zwar ebenfalls Beteiligung nennen,

man braucht jedoch eine antagonistische Kooperation. Und die folgt eben anderen Logiken. Die Regeln des Prozesses, der Ablauf, der Wirkungshorizont sind dabei bereits Verhandlungsgegenstand. Denn genau das ist antagonistische Kooperation: Verhandlung.

Dafür braucht es eine neutrale, von allen akzeptierte Moderation. Es braucht vor allem zu Beginn keine auf Kreativität ausgerichteten Formate, sondern Methoden, die Konflikte sichtbar und Positionen verstehbar machen. Es braucht Methoden, die diese Konflikte abschichten, Teillösungen erlauben. Und es braucht Prozesspausen, in denen Meinungsbildung und -veränderung innerhalb der Akteursgruppen möglich ist.

Auch wenn das spezifische Format der antagonistischen Kooperation meist in der Stakeholderbeteiligung mit organisierten Akteursgruppen Sinn macht, kann es auch in der Beteiligung nichtorganisierter Bürgerinnen und Bürger angemessen sein.

Sicher ist es dort eher eine Ausnahme. Wenn aber eine entsprechende Situation vorliegt, dann stößt klassische Beteiligung an ihre Grenzen.

Wann immer also eine Beteiligung zu einem Thema mit Konfliktpotential geplant wird, lohnt es sich, kurz innezuhalten und sich zu fragen:

Genügt es, die Betroffenen zu beteiligen oder brauchen wir eine Kooperation?

Eine Frage nur, aber eine, die entscheidend dafür sein kann, ob es am Ende funktioniert …