Ausgabe #252 | 31. Oktober 2024

Wie im Paradies

Von weitem sieht es aus wie der Palast eines Königs.

Doch das sogenannte Familistère im Norden Frankreichs täuscht. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand es nicht als feudale Protzresidenz, sondern als alternatives Wohnprojekt.

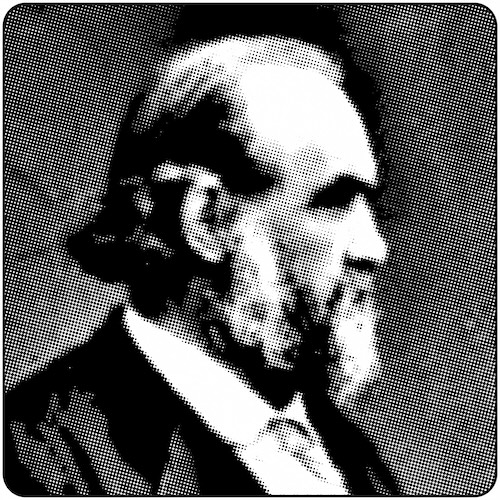

Der Ofenfabrikant Jean-Baptiste André Godin ließ das Anwesen bauen – für die Arbeiter seiner Fabrik und deren Familien.

An das Hauptgebäude grenzt ein Park mit Kastanienbäumen und Pavillon, davor befinden sich ein Theater, ein Schwimmbad, eine Wäscherei und eine Bibliothek.

Das zentrale Gebäude, der sogenannten „Sozialpalast“ hat einen riesigen, mit Glasdach versehenen Innenhof. Dort pulste das soziale Leben.

Mehrere Zimmer standen jeder Familie zur Verfügung, möbliert, hell, mit Blick ins Grüne. Auf den Etagen gab es warmes Wasser, Toiletten und Müllschlucker.

In einem Europa, in dem die meisten Arbeiterfamilien in dunklen, feuchten Löchern hausen mussten, entstand hier ein wahres Paradies.

Godin ging noch weiter. Er verstand sich nicht als Wohltäter, der seine Arbeiter mit billigem Wohnraum an sich binden wollte. Er war Sozialist.

1880 bot er seinen Arbeitern an, eine Genossenschaft zu gründen. An diese wollte er die Fabrik und die Familistère überschreiben.

So entstand ein kleiner, utopischer Sozialstaat.

Es gab Mutterschutz, Witwen- und Invalidenrenten, eine Krankenkasse und Universitätsstipendien für begabte Arbeiterkinder.

Die soziale Teilhabe stand im Mittelpunkt des Projektes. Die demokratische Teilhabe dagegen fristete eher ein Schattendasein.

Godin blieb Generaldirektor auf Lebenszeit, in der Fabrik war er der unumschränkte Herrscher. Gleiche Löhne lehnte er ab und zahlte sich selbst das fast 13-fache dessen aus, was ein Arbeiter im Durchschnitt verdiente.

Die reale Utopie von Godin war nicht perfekt. Aber sie war eine Art soziales Paradies, das sich nach seinem Tod 1888 sogar lange Zeit als lebensfähig erwies. Die Genossenschaft löste viele Herausforderungen durchaus demokratisch.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg zerfiel das Projekt – aus ökonomischen Gründen. Gusseisere Öfen kamen aus der Mode. Die Umsätze brachen ein.

Und zwischenzeitlich gehörten nahezu alle einstmals einzigartigen Sozialleistungen zum Standard im modernen Frankreich.

So endete ausgerechnet im Jahr 1968, als in Paris die Studentenrevolte ihren Höhepunkt erlebte, nach über 100 Jahren die Geschichte dieser Utopie.

In diesen 100 Jahren aber hat sie Unternehmern, Philosophen, Wirtschaftswissenschaftler, Gewerkschafter und politische Bewegungen beeinflusst.

Genau das ist die Rolle von Utopien: Vermeintlich Unrealistisches denkbar zu machen und so die Realität zu verändern.

Schade eigentlich, dass wir den Satz „Das ist utopisch.“ so oft hören. Und fast immer als abwiegelnde Antwort.

Besonders in Teilhabeprozessen erleben wir das. Gerne auch schon zu Beginn, wenn sich die Gruppe dem Thema annähert und über mögliche Lösungen für eine Herausforderung spekuliert.

„Nicht realistisch“ ist eine der häufigsten Antworten von Fachleuten auf Ideen, die in Beteiligungsprozessen eingebracht werden. Und in der Regel ist diese Einschätzung auch gut begründet.

Das führt dann gerne mal zu einer Art Ping-Pong zwischen Beteiligten und Beteiligenden:

Erste Idee – „unrealistisch“

Zweite Idee – „schon mal probiert“

Dritte Idee – „zu teuer“

…

Das ist gefährlich, weil die Beteiliger dann völlig ungewollt schnell als Verhinderer wahrgenommen werden. Und das den weiteren Prozess belasten kann.

Und es ist unnötig, weil die Beteiligten genau dann die größte Chance haben, systemkompatible Ideen zu generieren, wenn sie auch systeminkompatible Ideen einbringen und durchdenken dürfen.

Vergessen wir nicht: Gar nicht so selten müssen in Beteiligungsprozessen Herausforderungen gelöst werden, die gar nicht entstanden wären, wenn an anderer Stelle Demokratie funktioniert hätte.

Da ist es nicht nur möglich, sondern sogar nötig, die Situation kritisch zu hinterfragen. Nur so entsteht ernsthafte Bereitschaft zur Lösung für Probleme beizutragen, die man nicht mitverursacht hat.

Wir erleben das zum Beispiel in der Beteiligung bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiver Abfälle. Dort arbeiten viele Menschen aus der Antiatombewegung aktiv mit. Wäre es nach denen gegangen, bräuchte es gar kein Endlager.

Und doch sind sie dabei. Da ist gut. Es erfordert aber auch, immer wieder grundsätzliche Kritik auszuhalten. Den Prozess macht es besser, weil die Erfahrungen aus so vielen Jahren Ringen um Atompolitik einfließen müssen, wenn zumindest am Ende eine gesellschaftlich tragbare Lösung gefunden werden soll.

Ob grundsätzliche Kritik an der Vorgeschichte des aktuellen Beteiligungsthemas oder auf den ersten Blick utopische Lösungsansätze:

Beides ist keine „Störung im Betriebsablauf“ sondern Bestandteil eines Prozesses, der die Beteiligten ernst nimmt.

Ein guter Prozess verachtet keine Utopien, er nutzt sie als kreatives Sprungbrett für Antworten, die in der Realität andocken.

Das funktioniert. Nicht, indem die Beteiligenden einen permanenten Realitäts-Check über jede utopische Idee legen. Sondern indem die Gruppe daran arbeitet, einzelne (unrealistische) Ideen zu gruppenfähigen Ideen weiterzuentwickeln.

Der soziale Check durch die Beteiligten ist es, der bei guter Beteiligung im Mittelpunkt steht.

Partizipation braucht Utopie.

Denn Utopie ist kein Störfall in der Beteiligung. Sondern ein wesentliches Element der dort stattfindenden emanzipativen Prozesse.