Ausgabe #290 | 24. Juli 2025

Erschütterungen

Vulkane können über Jahrhunderte ruhen, ohne jedes Anzeichen von Aktivität. Und dann, plötzlich, brechen sie aus.

Der Ausbruch des philippinischen Pinatubo 1991 forderte rund 1.000 Menschenleben.

Sechs Jahre zuvor starben gar 25.000 Menschen in Folge des Ausbruches des Nevado del Ruiz in Kolumbien.

Der Ausbruch des Mount St. Helens (USA) 1980 erfolgte mit einer Energie, die dem 1.600-fachen der Hiroshima-Atombombe entsprach.

Kein Wunder also, dass die Menschen versuchen, solche Vulkanausbrüche möglichst präzise vorherzusagen. Ein Instrument, das dazu eingesetzt wird, ist der Seismograf.

Er bestand ursprünglich aus einer an einer Federaufhängung gelagerten Masse. Während sich die Bodenbewegung auf das Gehäuse des Instrumentes überträgt, bleibt die Masse aufgrund ihrer Trägheit in Ruhe. Mit einem Stift werden so die Erschütterungen auf einen Papierstreifen übertragen.

Seismografen arbeiten heute nicht mehr mechanisch und sind teilweise so sensibel, dass sie vergleichsweise sanfte Erschütterungen über viele Tausend Kilometer Entfernung registrieren können.

Erfunden wurden sie, wie so viele Dinge, im alten China. Zu einer Zeit, als unsere Vorfahren noch in unbequemen Hütten hausten.

Um das Jahr 132 nach Christus baute Zhang Heng, kaiserlicher Astronom der Han-Dynastie, ein Seismoskop. Es bestand aus Gefäß aus Bronze mit acht nach außen gerichteten Drachenköpfen. Jeder der Drachen hielt eine kupferne Kugel in seinem Maul.

Schon durch leichteste Erschütterungen wurde ein im Gefäß verborgenes Pendel in Schwingungen versetzt, welche die Kugel aus ihrer Halterung lösten. So konnte sogar auf die Richtung des Erdbebens geschlossen werden.

Damals wie heute gilt: Präzise Vorhersagen von Erdbeben oder Vulkanausbrüchen sind kaum möglich. Doch wichtige Hinweise können klug eingesetzte und ausgewertete Seismografen durchaus geben – und so Menschenleben retten.

Es sind die vielen kleinen Erschütterungen, die auf den großen Knall hindeuten.

In der Natur. Aber auch in der Partizipation.

Konflikte spielen dort immer eine Rolle. Manchmal geht es um den einen, großen Konflikt, der im Mittelpunkt steht.

Manchmal spielen auch viele kleine Konflikte eine Rolle. Manchmal liegen sie offen auf dem Tisch. Manchmal bleiben sie unausgesprochen.

Gute Beteiligung macht immer auch Konflikte sichtbar. Das ist gut.

Doch es macht den Prozess nicht leichter.

Sichtbare Konflikte, die nicht gelöst oder zumindest thematisiert werden, können Prozesse gefährden.

Immer dann, wenn also aufgrund unterschiedlicher Interessen, Erwartungen, Kulturen und Werte zahlreiche kleine Konflikte auftreten, sollten wir an die Seismografen denken.

Tatsächlich nutze ich dafür in solchen Fällen ein eigenes Tool, das bislang keinen expliziten Namen hat. „Konflikt-Seismograf“ könnte ein passender Name sein.

Mit ihm kann man schnell und ohne Störungen des Prozesses kleinere Teilkonflikte registrieren, dadurch anerkennen und sichtbar machen.

Im Grunde braucht es dazu nur einige vorbereitete Zettel mit einer senkrechten und einer waagrechten Achse, die sich kreuzen.

Ist ein Konflikt lokalisiert, füllt die Gruppe einen solchen Zettel gemeinsam aus. Als Überschrift dient eine kurze Beschreibung des Konfliktes.

Links wird der Name des/der einen Kontrahenten notiert, rechts der Name der Gegenseite. Das können jeweils Einzelpersonen, Teilgruppen oder organisierte Gruppen sein.

Jede der beiden Gruppen markiert nun auf der senkrechten Achse, wie ernst aus ihrer persönlichen Sicht der Konflikt für sie ist. Je dramatischer, desto weiter oben wird die Markierung gesetzt.

Dann werden die Namen und die jeweiligen Markierungen verbunden.

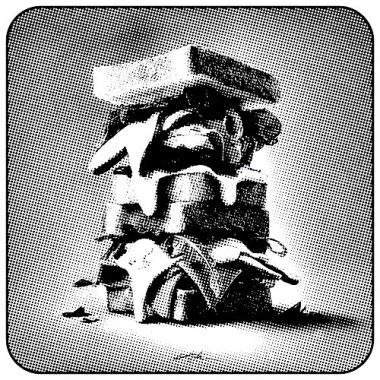

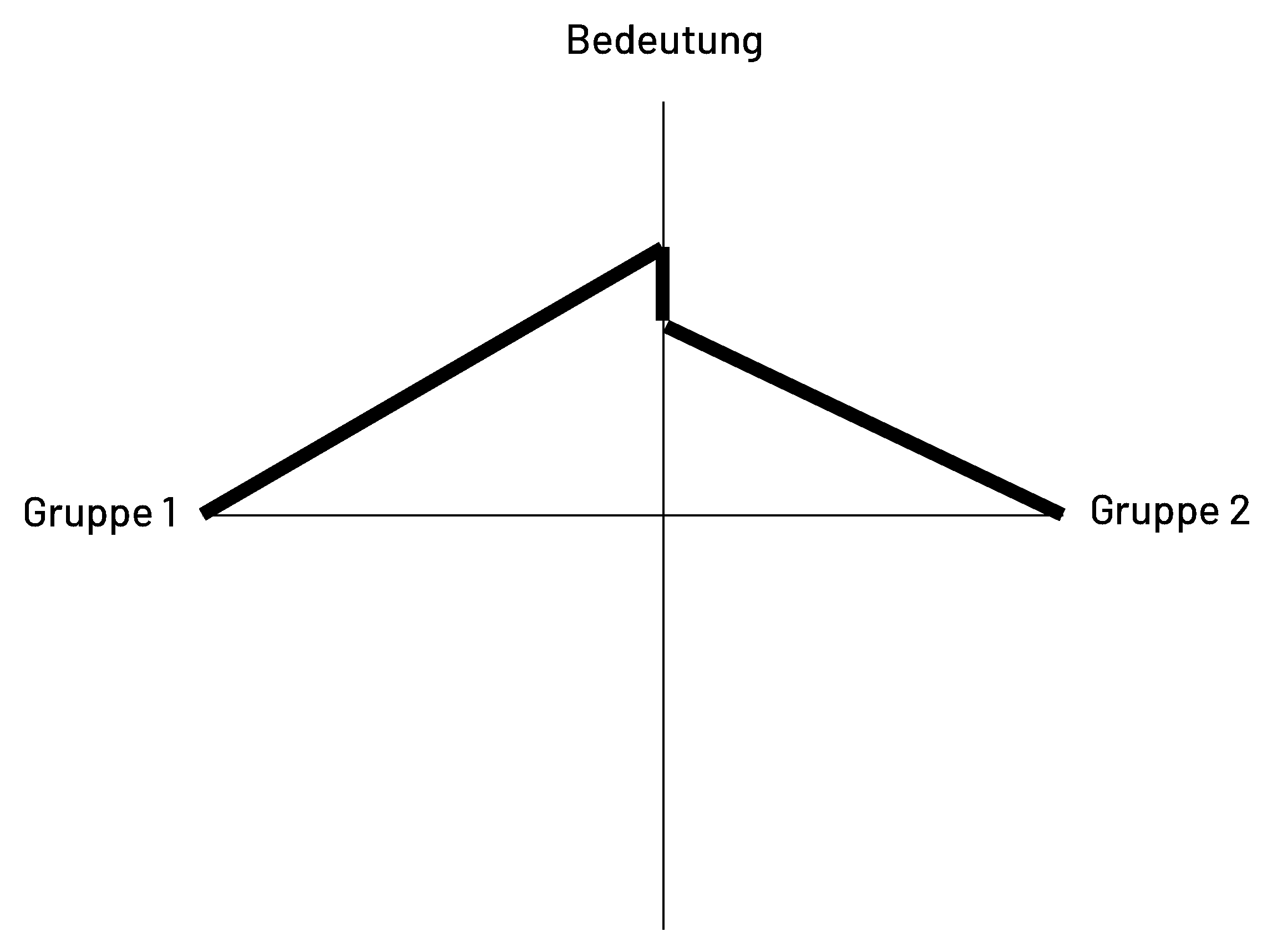

Dabei können zum Beispiel solche seismografischen Bilder entstehen. Im ersten Bild ist der Konflikt für beide Seiten ähnlich ernst:

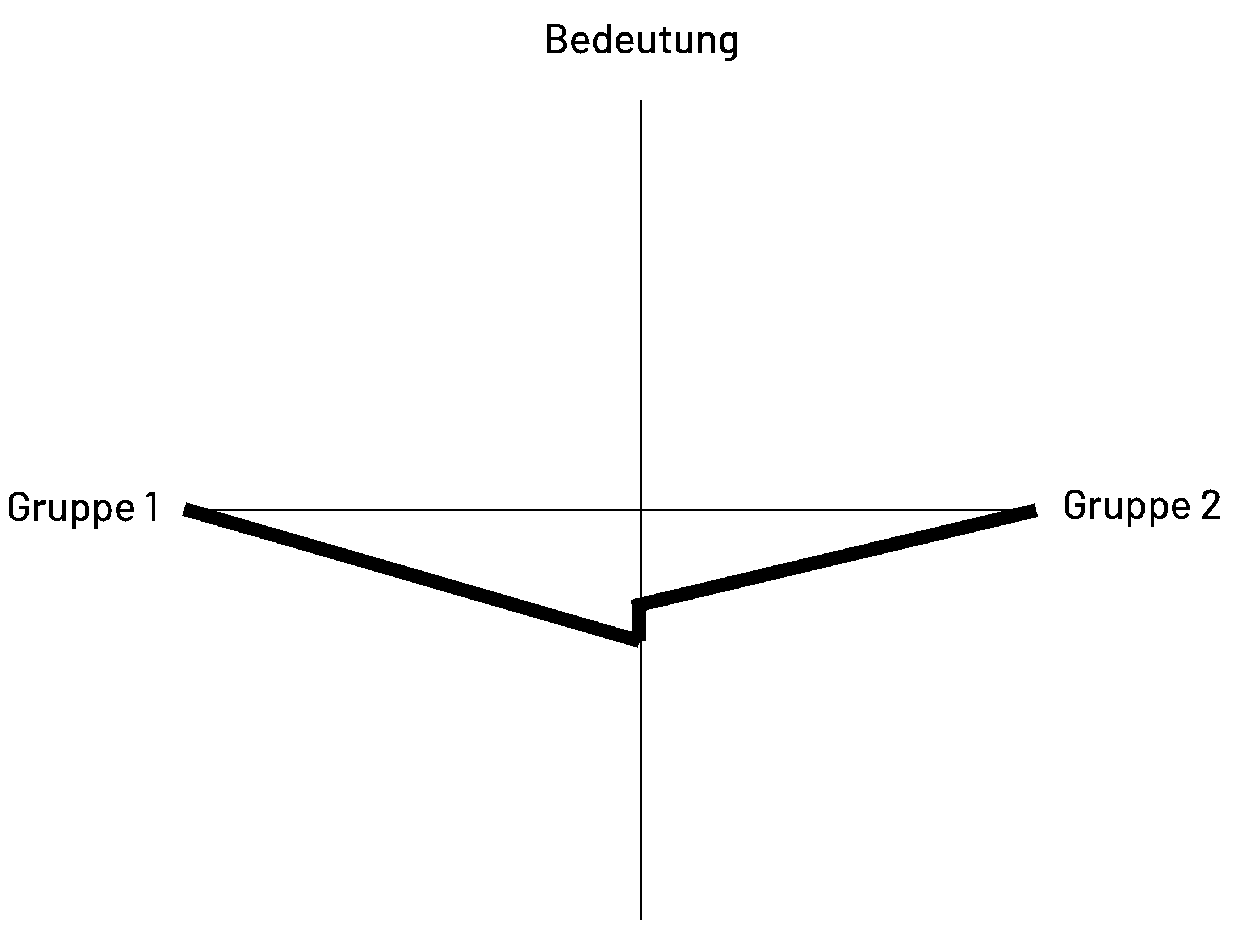

Im zweiten Bild ist er ebenfalls ähnlich, aber nicht sehr ernst.

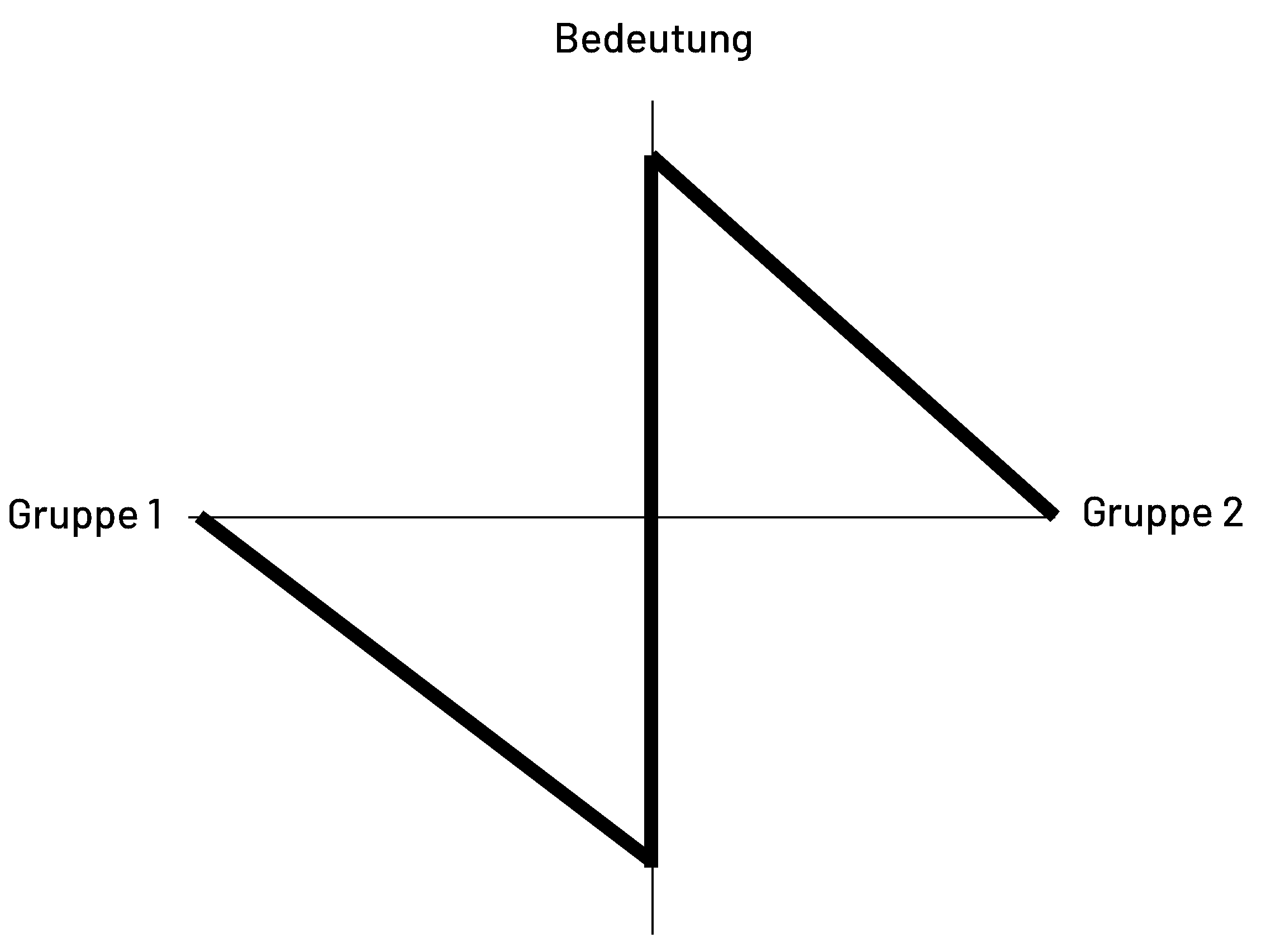

Im dritten Bild ist der Konflikt für eine Gruppe eher unbedeutend, für die andere eine ernste Angelegenheit.

Je nach Ausschlag empfiehlt sich eine unterschiedliche Vorgehensweise.

Gering eingeschätzte Konflikte können einfach dokumentiert und ggf. später noch einmal aufgerufen werden.

Von beiden Seiten als ernst definierte Konflikte müssen nicht sofort, aber bald zum Thema werden. Auch um zu erarbeiten, wie sehr sie den eigentlichen Prozess betreffen.

Sehr unbalancierte Konflikte, die also von einer Seite sehr viel dramatischer bewertet werden, als von der anderen Seite, haben erfahrungsgemäß das größte Sprengstoffpotential. Sie sollten unbedingt und zeitnah angefasst werden – auch wenn sie den geplanten Rahmen sprengen. Sie zu ignorieren, kann sich ein guter Beteiligungsprozess nicht leisten.

Wie solche Konflikte spontan bearbeitet werden können? Dazu gibt es eine ganze Reihe bewährter Tools und Formate.

Die schauen wir uns ab der kommenden Woche etwas genauer an. Insbesondere drei davon gehören in jeden partizipativen Erste-Hilfe-Koffer.

Man braucht sie selten, aber wenn man sie braucht, dann sollte man sie kennen …