Ausgabe #306 | 13. November 2025

Wer macht Politik?

Manche Fragen klingen so herrlich harmlos. Und lösen dann doch Denkprozesse und Debatten aus, die es in sich haben.

Vergangene Woche hatte mich eine der demokratischen Parteien im aktuellen Bundestag eingeladen. Wir wollten über Ungleichheit und die Folgen für die Demokratie sprechen.

Im Vorfeld schickte mir die verantwortliche Person eine kleine Liste mit einigen Fragen, die diskutiert werden sollten.

Das begrüße ich immer sehr, denn es hilft dabei, den eigenen Input nah an den Bedürfnissen der Teilnehmenden zu gestalten. Die Gefahr, dass man an deren Interessen vorbeireferiert, lässt sich so deutlich reduzieren.

Die Fragen waren auch diesmal hilfreich, freundlich, interessiert und erstaunlich offen: „Was macht unsere Partei richtig, wo müssten wir weiter gehen und warum?“ war so eine Frage.

Sie wird bei Terminen mit Parteiverantwortlichen erstaunlich selten formuliert. Tatsächlich wird sie von mir weit öfter beantwortet, als sie gestellt wird. Und nicht immer gewinne ich den Eindruck, das Interesse an der Antwort besteht.

Doch um diese Frage soll es heute hier gar nicht gehen, sondern um die erste auf der Liste. Und die gehört definitiv in die Kategorie „sieht nur harmlos aus“:

„Wer macht Politik in Deutschland?“

Ich hatte eine kurze Antwort dabei: Alle.

Und weil das natürlich nicht genügt, auch noch ein Schaubild. Eines das wunderbar erklärt, warum Beteiligung eben kein optionales Add-On unserer Demokratie sein darf, sondern ein essenzielles Handlungsfeld sein muss.

Doch werden wir zunächst einmal gemeinsam einen Blick auf das Bild:

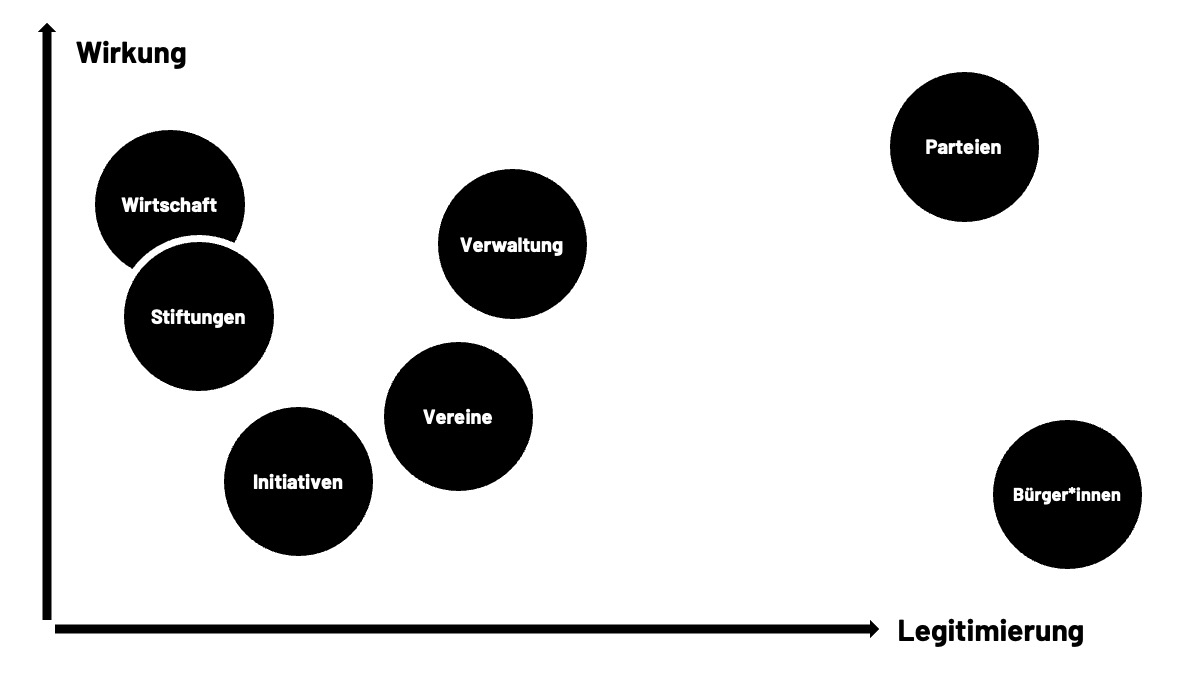

Es verortet unterschiedliche Akteure in einer Matrix.

Je weiter rechts sie positioniert sind, desto stärker sind sie demokratisch legitimiert, um sich aktiv und wirksam in die politische Gestaltung einzumischen.

Je weiter oben sie in der Matrix zu finden sind, desto wirksamer sind sie in der Regel.

Es gibt zahlreiche Akteursgruppen, weit mehr, als die Übersichtlichkeit der Matrix verträgt. Und natürlich gibt es innerhalb der Gruppen noch einmal breite Streuungen. Das Schaubild hier ist deshalb stark vereinfacht.

Doch auch in dieser Form bietet es genug Stoff zur Reflexion. Während Bürger*innen (es ist ihr Staat) und Parteien (durch demokratischen Aufbau und Wahlen) eine hohe Legitimation haben, sieht es bei Unternehmen, aber auch Initiativen anders aus.

In einer Demokratie dürfen sie wirken. Doch ihre Wirkung resultiert aus Selbstermächtigung und Ressourcen, weniger aus demokratischer Legitimation. Und sie ist eben aufgrund besagter Ressourcen auch sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Spannend sind zwei oft wenig beachtete Gruppen.

Zum einen hat unsere öffentliche Verwaltung teilweise erheblichen Einfluss auf die Gestaltung unserer Gesellschaft, was zum Beispiel von Kommunalpolitiker*innen häufig kritisch betrachtet wird.

Ähnlich herausfordernd ist der Umgang mit der Wirksamkeit von privaten Stiftungen, die meist nicht nur extern, sondern auch intern kaum demokratische Legitimierungsprozesse haben – aber in Teilen gewaltige Ressourcen.

Diese Einschätzung soll deren teils erhebliche positive Bemühungen um das Gemeinwohl keinesfalls schmälern, die Legitimierung dafür bleibt aber dünn und heißt meist schlicht: Geld.

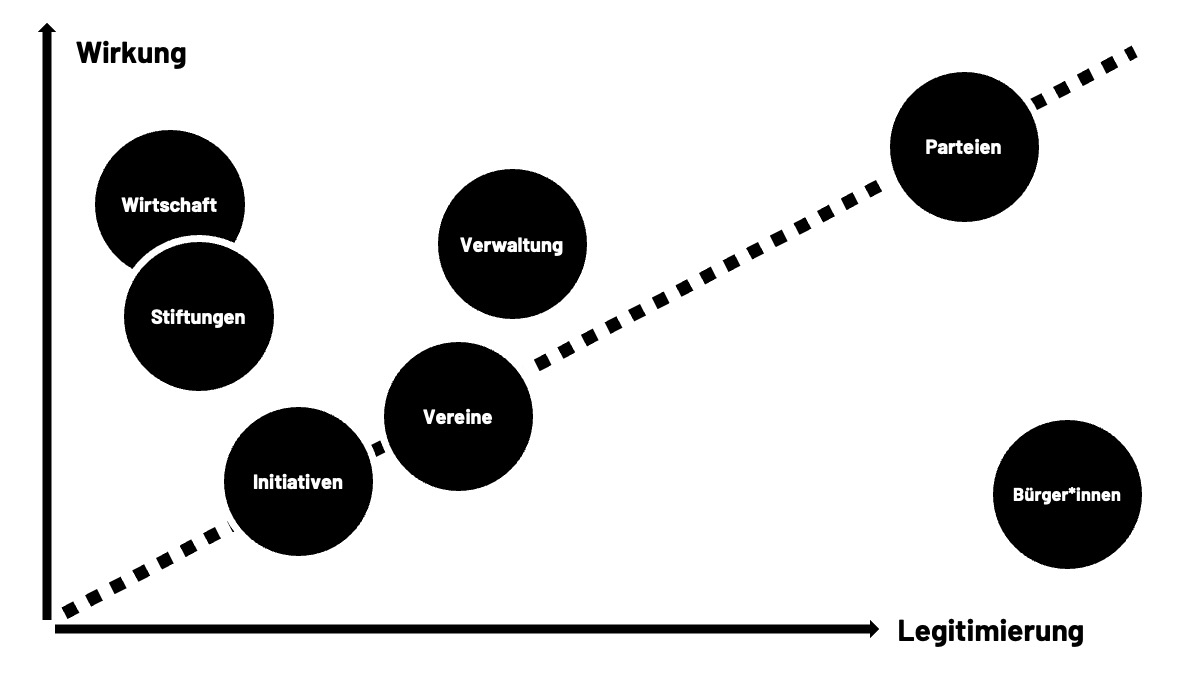

Ziehen wir jetzt eine diagonale Linie vom Nullpunkt zum Maximum beider Skalen, wird die Unwucht unserer Demokratie besonders deutlich:

Liegen die Akteure mehr oder weniger auf dieser Linie, halten sich Legitimation und Wirksamkeit in etwa die Waage.

Liegen sie darüber, ist ihr Einfluss potentiell kritisch und birgt die Gefahr demokratischer Dysbalancen.

Akteursgruppen, die deutlich unterhalb der Linie liegen, haben im Gegensatz erheblich zu wenig Einfluss.

In unserem Schaubild wird schnell klar: Es wäre angemessen, über den Einfluss von Wirtschaft, Stiftungen, aber auch Verwaltung (und da natürlich jeweils deren Spitzen) zu diskutieren.

Was uns aber vor allem kümmern sollte: Der mangelnde Einfluss ausgerechnet derer, für die Politik eigentlich da sein sollte.

Wie bereits erwähnt: „Die Bürger*innen“ ist eine sehr grobe Einteilung. Je nach gesellschaftlicher Position, Ressourcen oder Funktion in einer der anderen Gruppen kann das auch ganz anders aussehen.

Für die große Masse der Menschen in unserem Land gilt das aber nicht.

Genau das ist der Grund, aus dem es Beteiligung braucht.

Bürger*innen müssen nicht immer alle in allen Bereichen wirksam „Politik machen“, dazu gibt es (mehr oder weniger) demokratisch legitimierte Akteure.

Sind sie jedoch unmittelbar und intensiv betroffen, haben sie alle Rechte, sich einzumischen. Das wird von den anderen Akteuren gerne mal als lästig oder anmaßend war genommen. Es ist aber das gute Recht der Menschen in unserem Staat.

Und es ist absolut notwendig, diesem Recht auch Raum zu geben. Gelingt das nicht, wird aus der beschriebenen Dysbalance schnell eine Schlagseite. Und aus Schlagseite irgendwann ein Kentern.

Deshalb gestatte ich mir die Wiederholung:

Genau das ist der Grund, aus dem es Beteiligung braucht.